第5回 企業文化を変えて、デジタル化・DX化を成功に導く:中小製造業における経営者の役割と現場の力

なぜ中小製造業ではデジタル化が進まないのか

中小製造業の現場では、いまも「デジタル化なんて面倒なだけ」「昔ながらのやり方のほうが安心」といった声を耳にすることがあります。

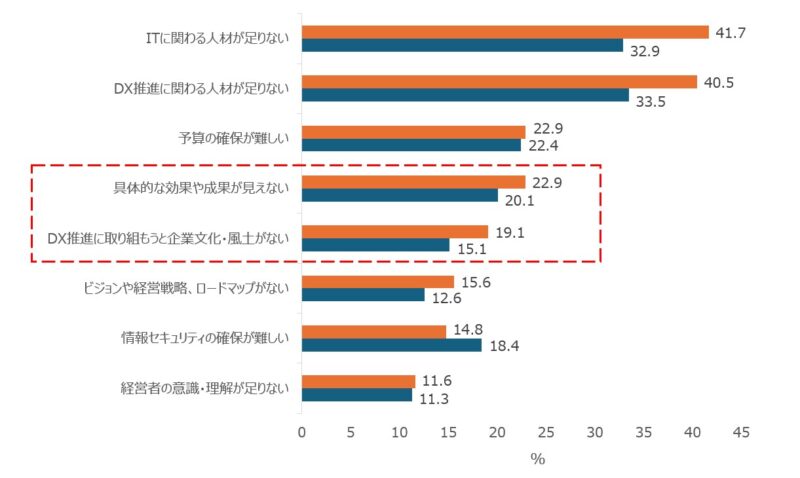

中小機構の「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)」によると、“人材不足”“予算の確保の難しさ”に次いで多かった課題が、「具体的な効果が見えない」「DXに前向きな企業文化がない」という“意識や風土”の壁でした。

図1:DXの取り組みに当たっての課題(従業員規模21人以上)

(n=477 複数回答)

「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)より筆者作成

https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202412_DX_report.pdf

今日、デジタルやITは、経営を進めるうえで「読み書き・ソロバン」と同じくらい基本的な力になっています。デジタルは、経営と現場をつなぎ、企業全体の力を高める“基礎力”です。

企業活動をデータとして蓄積し、それを分析・改善につなげる──。

そうした取り組みを支える「身近な実践」と「企業文化」を育むことが欠かせません。

中小企業は大企業に比べて資源は限られますが、その一方で、経営者の決断次第では縦割りや旧来の制度のしがらみを超えやすいという強みもあります。

では、経営者の決断をどのように「具体的な成果」や「DXに取り組む企業文化」へと結び付け、新たな価値を創出する現場の実践へとつなげていけばよいのでしょうか。

近年では、こうした課題を認識し、現場とともに変化を起こそうとする中小製造業の経営者も少しずつ増えています。 「デジタル化は現場の理解から始まる」と考える彼らの姿勢は、企業文化を変える第一歩となっています。

現場に火をつける“小さな成功体験”

ある中小製造業の経営者は言います。

「リードタイムを半減したいと焦ってシステムを押し付けても失敗します。使い勝手が悪ければ、現場は“やっぱりデジタルは面倒”と思ってしまうんです。」

抵抗感をなくすには、「まずやってみる」体験を積むことが何よりの近道です。たとえば、「使ってみたら意外と便利だった」「作業が少し楽になった」といった小さな成功体験は、現場に“前向きな空気”を生み出します。

この積み重ねこそが、心理的なハードルを下げ、企業全体のITリテラシーを底上げしていくのです。

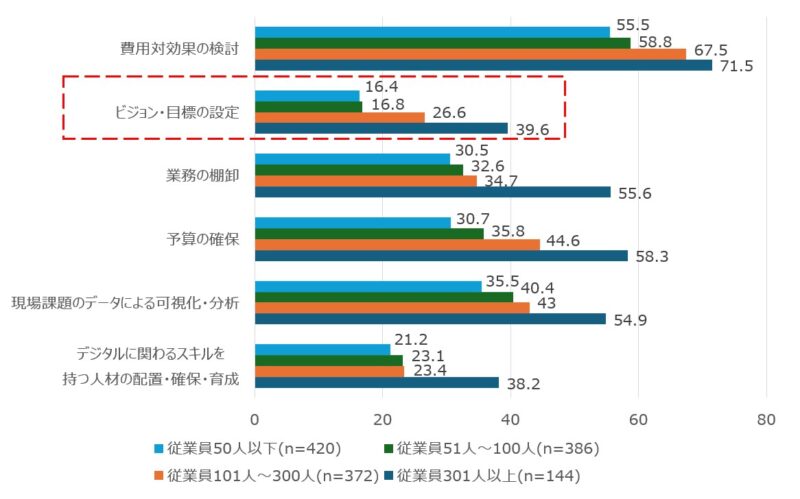

ところが、実際に「ビジョンや目標を設定して取り組んでいる」中小企業は多くありません。『ものづくり白書2025』によると、従業員数50名以下の企業で「デジタル技術導入・活用にあたって実施したこと」として最も多かったのは「費用対効果の検討」(56%)。一方、「ビジョン・目標の設定」を挙げた企業はわずか16%にとどまりました。大企業では約40%に達しており、この差が“戦略の有無”として成果を分けている可能性があります。

図2:デジタル技術の導入・活用に当たって実施したこと

「2025版ものづくり白書」より筆者作成

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html

5年後、10年後に自社をどうしたいのか──その未来像を描いたうえで、「従業員がデジタルの利点を体感する」といった身近な目標を据える。こうしたステップを経て、現場の“できた”という実感が広がれば、デジタル化は押し付けではなく“自分ごと”になります。このとき生まれる「自ら考え、工夫し、共有する」動きが、企業文化の変化を加速させます。

トップの決断が生む好循環 ― “デジタルを楽しむ”文化へ

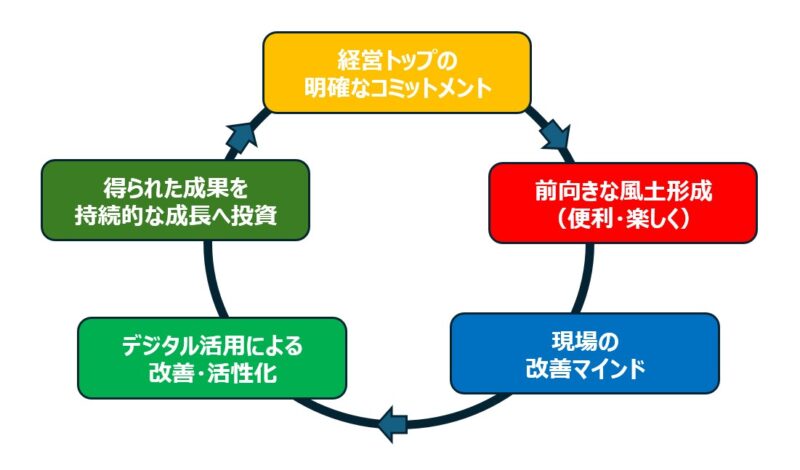

企業文化を変える原動力は、やはり経営トップの決断です。

「デジタルを使ってもっと便利に、もっと楽しく働こう」――。

そんな前向きなメッセージを掲げて全社的な取り組みを始めた中小製造業では、経営層の明確なコミットメントが現場の意識を大きく変えました。各部署から選抜されたメンバーによる改善チームが立ち上がり、自分たちの手で業務を見直し、ツールを活用して改善を進める動きが生まれたのです。

ここで重要なのは、専門知識よりも“改善マインド”です。

「現状を変えたい」「今のやり方に固執しない」という姿勢が、結果として現場を動かし、デジタル活用を定着させます。小さな改善の積み重ねは、やがて職場全体のコミュニケーションを活性化し、「便利さ」「楽しさ」を感じる企業文化へとつながっていきます。

こうして生まれた好循環は、単なるQCD(品質・コスト・納期)の改善にとどまりません。従業員の働きがいや一体感を高め、得られた成果を再投資や報酬として還元することで、さらに次の改善を呼び込みます。それは、「効率化」の先にある“人が成長を実感できる職場づくり”でもあります。

図3:デジタル化・DX化が生む「好循環」の構造

デジタル化・DX化の真の価値は、ツールの導入そのものではなく、現場が変わり、働く人が変わり、企業文化が変わっていくこと。

その変化を楽しみながら前に進む――。

そんな変化を受け入れ、成長を続ける文化こそが、これからの中小製造業の強さになるのではないでしょうか。

これまでのコラム

第1回 中小製造業の生産性改革 – デジタル化が切り拓く未来

第2回 視察と調査で読み解く 中小製造業のデジタル化とDXの現状

第3回 中小製造業がデジタル化・DX化で得られる現実的な成果

第4回 つながる中小企業:デジタルで実現する共創と価値創造

筆者紹介 片岡 晃(かたおか あきら)氏

片岡 晃 デジタル・クロッシング・ラボ 代表

筆者紹介の詳細は、第1回をご参照ください。