日本の製造業、とりわけ中小企業では、労働力不足と生産性の低迷が喫緊の課題となっています。筆者はIPA在籍時に「中小規模製造業のDX推進」に携わり、現在は機械システム振興協会の委員として、各地の中小製造業のデジタル化・DXの実態を見聞きしています。

本稿では、「労働生産性」に焦点を当て、なぜデジタル化・DX化が重要なのかを考察します。

(※本コラムでは「デジタル化」は業務の実行・記録をデジタルで行うこと、「DX化」はそれに基づきビジネスモデルを変革することを指します。)

本連載の筆者は、片岡 晃 デジタル・クロッシング・ラボ 代表です。

©2025 Akira Kataoka | All rights reserved.

(本コンテンツの著作権は、片岡 晃 様に帰属いたします。)

第1回 中小製造業の生産性改革 – デジタル化が切り拓く未来

労働生産性の国際比較:製造業に見る希望と全体の課題

日本は急速な人口減少と少子高齢化により、労働力人口の減少が深刻です。持続的な経済成長には、イノベーションや人的資本の質の向上が不可欠です。それらを通じて「労働生産性」を高めることこそが、日本経済の再活性化に向けた鍵となります。

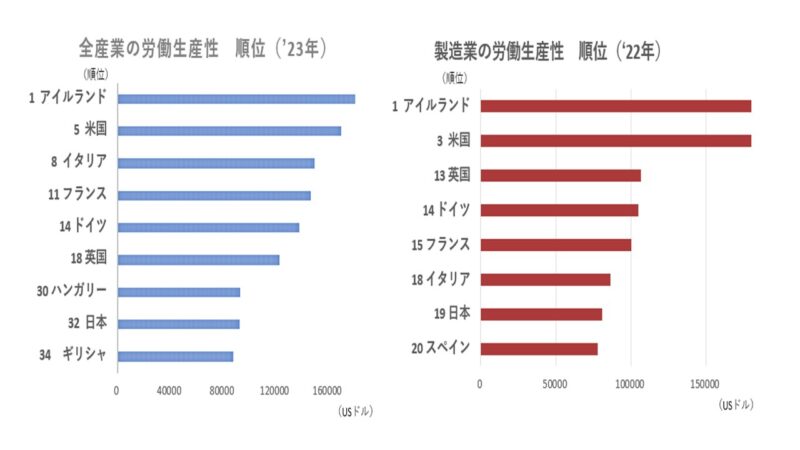

実際、労働生産性(就業者1人当たり付加価値)は国際的に見て厳しい状況です(図1参照)。2023年のデータでは、OECD加盟38カ国中32位と、1970年以降で最も低い順位となっており、主要先進7カ国の中では最下位。ハンガリーやギリシャなどと同程度の水準です。一方、製造業に限ると19位と比較的健闘しており、これは日本の製造業が依然として高い現場力や品質管理力を持っていることを示しています。ただし、かつてトップクラスだったことを考えれば、改善の余地は依然として大きいと言えるでしょう。

図1:労働生産性の国際比較

出典:日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」をもとに著者が作成。

注釈:全産業の順位は購買力平価(PPP)ドル換算、製造業は産業別購買力平価を使用しており、水準の直接比較はできませんが、順位の相対比較を目的としています。

「労働生産性」を高めるアプローチと効果

「生産性」には大きく、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の2つがあります。前者は労働者1人あたりの生産量や販売額など物理的・業務単位のアウトプットを基に算出されます。後者は、営業利益や人件費などの付加価値額を労働投入量で割った指標で、異業種間でも比較しやすい特徴があります。

付加価値ベースの労働生産性を高めるには、主に2つのアプローチがあります。1つは、製品やサービスの価値を高めて販売価格を引き上げ、収益を拡大する方法です。差別化や高品質化により、顧客が価格に見合う価値を感じれば、営業利益が増加します。このとき、「価格」ではなく「価値」で勝負する意識が重要です。従来の仕様どおりに製造する下請け型から、自社で企画・開発に関与し、高付加価値領域に転換すれば、構造的に利益率が向上します。

もう1つは、コスト削減による利益率の向上です。資材費の抑制や工程の効率化、自動化により、同じ売上でも利益を確保しやすくなります。

さらに、賃金との関係も見逃せません。付加価値が増えないまま賃上げを行えば企業利益を圧迫しますが、生産性が向上すれば、賃金引き上げの原資が生まれ、健全な所得分配が可能になります。

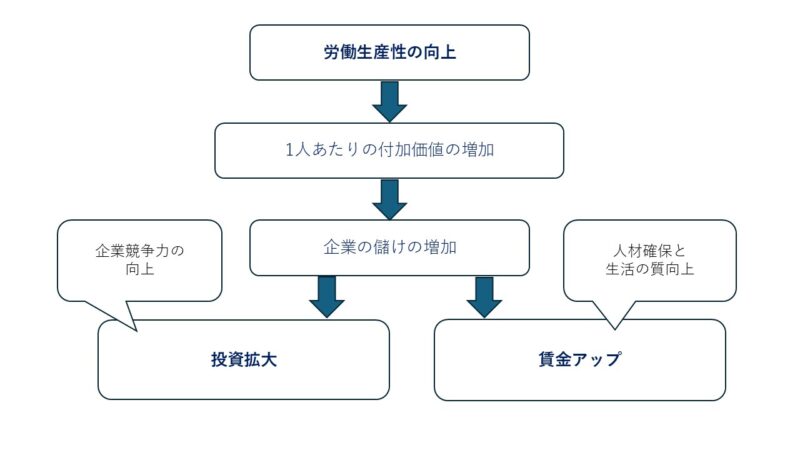

図2に示すように、労働生産性の向上は、付加価値の増大を通じて企業収益の向上につながり、それが投資や賃金に波及することで、企業の競争力や従業員の生活水準の改善に結びつく「好循環」を生み出します。

図2:企業の生産性向上がもたらす正のスパイラル

デジタル化がもたらす中小企業の新たな強みと可能性

労働生産性を高める手段として、何が考えられるでしょうか。

日本生産性本部の『国際比較からみた日本の労働生産性』では、生産性を直接的に高める要因として、①イノベーション、②教育・人材、③IT・デジタル化の3点を挙げています。加えて、④環境、⑤所得分配、⑥サプライチェーンも、持続的に付加価値を生み出すための重要な要素とされています。

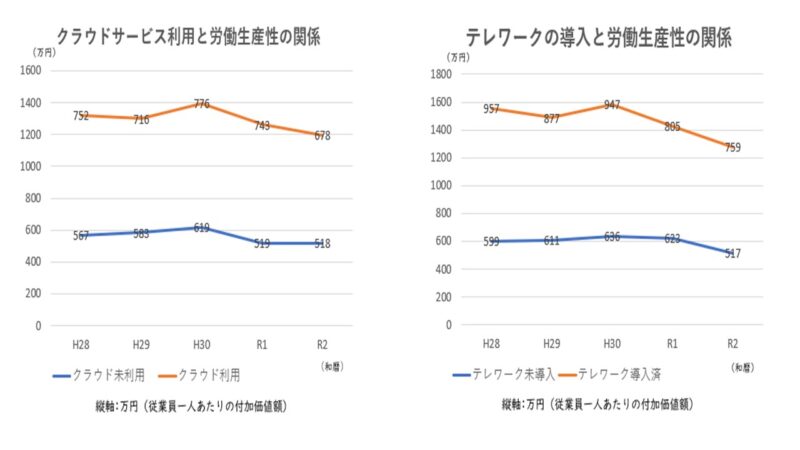

総務省の通信利用動向調査でも(図3参照)、クラウドサービスやテレワークを導入している事業者の方が、導入していない企業よりも労働生産性が高い傾向が見られます。つまり、IT・デジタル化は、生産性向上に明確に寄与しているのです。

製造業のデジタル化やDX化の実態については、現場の声や事例を交えながら次回のコラムで詳述します。

図3:デジタル化の生産性への貢献

(出典)総務省の通信利用動向調査(各年)をもとに筆者が作成。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112120.html

製造業と一口に言っても多様ですが、これまでは、非製造業と比較して現在も相対的に生産性が高い一方で、国内需要や低賃金を前提とした経営モデルに依存してきた企業も多く見られました。

しかし今後は、人口減少による国内需要の縮小に加え、労働力確保のための賃金上昇も避けられません。価格転嫁が可能な企業は別として、生産性の向上に取り組まなければ、事業継続が困難になるリスクが高まっています。従来のように企業の競争力を規模で測る時代は終わりつつあります。今後は、変化への対応力や意思決定の速さといった「柔軟性」こそが、新たな強みとなっていくでしょう。

中小企業は、経営トップの意思が現場へ迅速に反映されやすく、変化への対応力や実行力に優れています。この特性を活かせば、デジタル化やDXをテコに、大企業にない柔軟性で競争力を高め、飛躍する可能性があります。

筆者紹介 片岡 晃(かたおか あきら)氏

デジタル・クロッシング・ラボ 代表

1980年、京都大学工学部機械工学科卒業。自動車メーカーにてエンジン制御を中心とした設計・開発に従事したのち、エレクトロニクスメーカーにてコンピュータ製品の企画・開発やシステム開発のプロジェクトマネージャなどを歴任。2012年より独立行政法人情報処理推進機構(IPA)にて、イノベーション人材センター長、産業サイバーセキュリティセンター副センタ―長、社会基盤センター長を歴任し、デジタル・IT人材の育成、産学連携の推進、サイバーセキュリティ対策、DX支援など多岐にわたる領域に貢献。また、IoT推進コンソーシアムや文部科学省の情報技術人材の育成拠点形成(enPiT)の外部評価委員、日経コンピュータIT Japan Award審査員なども務め、政策立案、産業振興、教育分野における支援や助言を行ってきた。

近年は、DX支援、サイバーセキュリティ対策、先進運転支援システム(ADAS)に関する活動に取り組んでいる。