第4回 つながる中小企業:デジタルで実現する共創と価値創造

「分業の知恵を、デジタルで再構築」 ─ 燕と大田区の実践事例

国内には東京都大田区や東大阪のように中小企業が集積する地域があります。こうした地域では、デジタル技術を活用した企業間協働が進みつつあります。

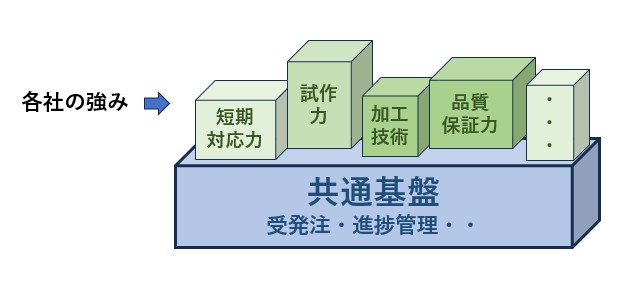

新潟県燕地域は、複合金属加工の分業体制が長く続いてきましたが、受発注や進捗管理は電話・FAX 中心で効率化が課題でした。そこで 2022 年 4 月に SFTC(Smart Factory Tsubame Cloud)を稼働し、受発注、納期確認、製造進捗などを関係企業間で共有できる仕組みを構築。

取引に必要なデータを統一し、既存業務の改善と生産性向上を目指しています(2025 年 4 月時点で 10 社参加、拡大を模索中)。さらに、つばめ産学協創スクエアや教育拠点 TEC を通じて、インターンシップ受け入れや人材育成にも力を入れています。

一方、大田区は 23 区で最も多くの製造業事業所を抱える「ものづくりのまち」で、従業員 20人以下の小規模事業者が約 9 割を占めます。ここでは「仲間まわし」と呼ばれる分業の文化が根づいており、アナログなやり取りをデジタル化したプラットフォーム「プラッとものづくり」を活用した「デジタル受発注プラットフォーム」事業が、2022 年に始動しました。

現在、区内外の約 120 社が参加し、発注から進捗確認までをクラウド上で完結できる仕組みを実現。発注者は個別の課題を図面のないアイデア段階から相談でき、大田区を中心とした広域の中小企業が連携することで“価格競争型”から“価値提供型”へのシフトに踏み出し、新事業や新市場の獲得に挑戦しています。(図1参照)

図1:地域におけるデジタル共通基盤の事例

合意形成と共通基盤 ― 連携の第一歩

こうした事例が示すように、複数の中小製造業がデジタル化を通じて現状の課題を解決し、新たな価値を生み出すには、まず「地域としてどの方向を目指すのか」を関係者で共有することが不可欠です。デジタル化以前に、「複数社で取り組むことで何が得られるのか」を明確にするための対話の場づくりが重要となります。

燕市では、市役所や支援機関が体験会・勉強会を繰り返し開催し、参加企業が段階的に参画することで合意形成を進めました。昨年度の中小企業DXフォーラムで対象とした愛知県尾州地域では、「ひつじサミット尾州」を通じ、まずは企業間のつながりを増やし、競合を越えた共通課題の共有につなげています。

合意形成の過程では、第三者のコーディネーターやファシリテーターを配置し、論点を整理しながら議論を進めることが有効です。燕市の取り組みでは、行政や支援機関が主催する勉強会が中心でしたが、外部の専門的支援を取り入れることで、議論の整理や合意形成がより円滑に進むと考えられます。

方向性が定まった後の第一歩は、受発注や進捗管理といった共通業務を整理し、「共通基盤」として構築することです。業務フローそのものは企業ごとに異なるため完全な統一は困難ですが、共通データが整えば取引や連携は大幅に効率化できます。その上で、各社の強み(短納期対応力、試作力、品質保証力など)やサービスを重ね合わせることで、連携の効果を最大化できます。実際に、燕市の SFTC や大田区の「プラッとものづくり」は、共通基盤を起点に各社の強みを発揮できる仕組みを整えています。(図2参照)

図2:共通基盤を土台に発揮される各社の強み

経営者には、この基盤を活用することで生まれる自社の新たな価値、発注者視点でのメリット、地域全体の競争力向上を理解し、それを示していくリーダーシップが問われます。

人材育成と地域連携 ― デジタル時代を支える持続的基盤

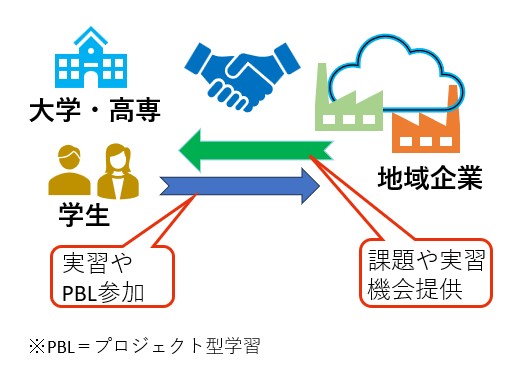

共通基盤の活用を含めたデジタル化を持続的に進める上で、不可欠なのが人材育成です。大企業でも大きな課題とされる領域であり、中小企業単独での対応には限界があります。そのため、教育機関との協力や外部人材の活用が欠かせません。地域経済の活性化という観点からも、地元大学や高専との連携は大きな意味を持ちます。

燕市では 2013 年に市と長岡技術科学大学が包括協定を締結し、これを基盤として企業集積と大学との協働が進められてきました。 教育機関との協力では、学生のインターンシップに加え、企業や地域の実事例・課題を題材とした実習やプロジェクト型学習、調査活動などが挙げられます。これにより企業は新しいデジタル知見やアイデアを得ることができ、学生は社会と直結する実践的な学びを経験し、仕事の場として地域の中小企業を認識するきっかけとなります。まさに win-win の関係であり、筆者自身も産学協働の実践教育プログラムに携わる中で、その効果を強く実感しました。(図3参照)

図3:地域企業と教育機関の協力

外部人材の活用では、リモートワークや兼業・副業という働き方の多様化を背景に、自社のビジネス上の決定権や主体性を保持できる範囲で、自社にはない専門性を補う形で、プロセス改善や IoT 導入の支援などを担ってもらうことが考えられます。これらの分野は、製造業のデジタル化においてしばしば課題となる領域であり、外部人材の活用が現実的な選択肢とされるケースも見られます(※1)。

地域におけるデジタル化を持続的に発展させるには、地域ごとの状況に応じた人材育成や活用を中核に据えつつ、複数の企業で共通認識を持ち、共通基盤の整備を組み合わせることが期待されます。

(※1) 参考:経済産業省 中小企業庁が運営している中小企業向けの補助金や支援制度の情報を提供するサイト「ミラサポplus」に、兼業・副業人材の活用事例ほか、デジタル化の事例が多数紹介されています。

これまでのコラム

第1回 中小製造業の生産性改革 – デジタル化が切り拓く未来

第2回 視察と調査で読み解く 中小製造業のデジタル化とDXの現状

第3回 中小製造業がデジタル化・DX化で得られる現実的な成果

筆者紹介 片岡 晃(かたおか あきら)氏

片岡 晃 デジタル・クロッシング・ラボ 代表

筆者紹介の詳細は、第1回をご参照ください。