第3回 中小製造業がデジタル化・DX化で得られる現実的な成果

旭鉄工株式会社の事例

2020年、筆者がIPA(情報処理推進機構)在籍時に公開された『中小規模製造業者の製造分野におけるDX推進ガイド』の執筆者の一人が、旭鉄工株式会社(愛知県碧南市)社長の木村哲也氏(i Smart Technologies株式会社 代表取締役)です。

同社は、自動車部品の量産製造を担う企業でありながら、現場主導で仕組みを整備し、カイゼンノウハウの共有によって全社の改善力を底上げしてきました。

iXacs(※1)によるIoTデータの自動収集と可視化を起点に、問題を即座に発見・対応できる仕組みを構築。さらに、カイゼン事例を「イマドキフキソカチ」という9つの視点で整理し、横展開リストとして全社に共有することで、再現性の高いカイゼン文化を築いています。

最近では、こうした仕組みに生成AIが組み込まれ、毎朝、AIが全ラインの稼働データを自動巡回して異常や改善ポイントを抽出し、Slackで現場にアドバイスを送るところまで進化しています。

これにより、現場は勘や経験に頼らず、データと仕組みに基づく即時の判断と行動が可能になり、知能化された現場運営が日常となっています。

まさに、現場改善から着実に積み上げたデジタル化を、企業価値の向上や新規事業創出へと発展させた、まさに“中小製造業DX”の代表例といえます。

(※1)i Smart Technologies株式会社が開発したIoTによる製造ラインモニタリングシステム

中小製造業におけるデジタル化・DX化の整理

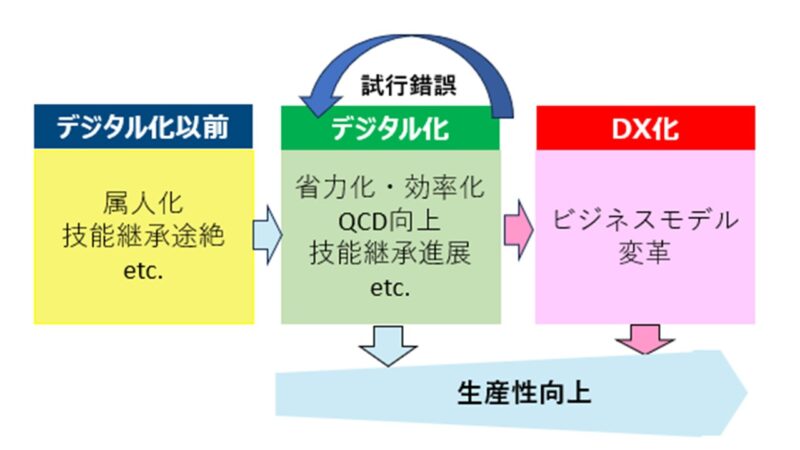

旭鉄工株式会社などの事例を踏まえ、中小製造業におけるデジタル化・DX化の歩みを【デジタル化以前】【デジタル化】【DX化】の3段階に整理してみます(図1参照)。

図1: 中小製造業におけるデジタル化・DX化の整理

【デジタル化以前】

工程ごとに人が張り付き、熟練工の技能に大きく依存した労働集約型の構造です。高齢化や技能継承途絶のリスクに加え、急な需要変動への対応力不足といった課題が顕在化しています。

【デジタル化の段階】

こうした課題を解決するため、業務の実行や記録にデジタル技術が導入され始めます。

例えば、ある金属加工会社では、従来は熟練工の勘に頼っていた工具の選定や加工条件をデータ化。試行錯誤を繰り返しながら改善を重ね、最終的に24時間無人稼働を実現しました。

また、旭鉄工株式会社では、IoTを活用して稼働・停止時間を自動記録し、クラウドへ送信。その情報を工場内のモニターや従業員のスマートフォンに即時配信する仕組みを整備しました。これにより、現場全体が同じデータを共有しながら改善活動を進められるようになりました。

この段階では、省力化・効率化・QCD(品質・コスト・納期)の向上、技能継承が進展し、現場の技術レベルが底上げされ、生産性の向上に寄与します。

【DX化の段階】

デジタル化で得られたデータや仕組みを活用し、ビジネスモデルそのものを変革していきます。新たな価値連鎖の創出や事業展開へと発展する段階です。

例えば、クラウドを介して他社とデータを連携し合う、あるいはAIによる品質予測や需要予測を組み込むことで精度を高める、といった取り組みが挙げられます。さらに、製造ノウハウを外部にサービスとして展開することで、業界全体への波及効果も期待できます。

【まとめ】

このように、デジタル化はまず現場課題の解決から始まり、試行錯誤や新たな挑戦を繰り返すことで、やがてDX化へとつながります。その結果、ビジネスモデルの変革を通じて新たな収益源を生み出し、産業全体の付加価値向上へとつながっていくのです。

さらに、各段階を経るごとに生産性の向上が企業価値や従業員の働きがいを高め、現場改善の積み重ねが人材の成長にも結びついていきます。

足元から始めるDX ― 小さな一歩が生む確かな成果

現状、多くの中小製造業では、ようやくデジタル化に着手した段階にあり、DXは「将来の課題」として意識されがちです。こうした中で重要なのは、理想的なDX像を追い求める前に、まず現場の実態を正確に把握し、それをデータとして記録・可視化することです。

業務の中で紙や口頭に依存している部分のうち、負担が大きく改善効果が期待できる領域を見極め、安価で導入しやすいITツールやIoT機器を活用するのが効果的です。たとえば稼働状況や不良発生、作業時間を「見える化」することで、

・改善の優先順位が明確になる

・無駄やムラを減らすカイゼン活動が着実に進む

・その結果、省力化・コスト削減・納期遵守率の向上といった即効性のある効果を得られる

といった好循環が生まれます。

大規模なシステム投資をいきなり目指すのではなく、まずは身の丈に合った導入から始める。――いわゆる Small Start, Quick Win(小さく始めて早く成果を出す) というアプローチは、経営層にも現場にも成功体験を共有させ、次のステップへの投資判断を後押しします(図2参照)。

図2: 足元から始めるDXへの道筋

そして、「足元からのデジタル化」と日々のカイゼンの積み重ねによって、最終的にはビジネスモデルの変革にもつながっていくのです。ただし、そこに至るには、経営者の先見性や挑戦意欲、新たなビジネスモデルに対応した体制づくりも欠かせません。DXは遠い未来の理想像ではなく、いま目の前の改善から始まります。小さな一歩を積み重ねた先に、大きな変革の道が開ける。

――そのことを、現場と経営が共に実感していくことが大切なのです。

これまでのコラム

第1回 中小製造業の生産性改革 – デジタル化が切り拓く未来

第2回 視察と調査で読み解く 中小製造業のデジタル化とDXの現状

筆者紹介 片岡 晃(かたおか あきら)氏

片岡 晃 デジタル・クロッシング・ラボ 代表

筆者紹介の詳細は、第1回をご参照ください。