これまでに4,000を超える工場の現場を訪問してきた、中小企業のものづくりのスペシャリストによる連載コラムの第7回です。本連載では、日本の町工場のものづくりの現場探訪を分かりやすく解説します。

解説は、政策研究大学院大学 名誉教授 橋本 久義 氏です。

©2024 Hisayoshi Hashimoto | All rights reserved.

(本コンテンツの著作権は、橋本 久義 様に帰属いたします。)

【第7回】水馬鹿になって安心な水つくりに取り組む 桑原克己さん

桑原克己会長の人生は波瀾万丈だ。新潟県でも最も雪深い津南町(長野県との県境)に育ち、高校は長岡工業高校の電気科に進んだ。卒業して、東京の機械商社に勤めたが、向学心止みがたく、「働きながら大学に行きたい」と上司に相談したがあっさり拒否されたので、2年で退職し、住み込みの夜警の職場を見つけた。深夜に何度か巡回警備をする仕事なので、夕方は大学に通える。自由度が高い良い職場だったのだが、ある日学校を終わって帰宅したら、会社が倒産していて、工場設備の一切合切が債権者達によって持ち去られていた。桑原氏の私物も学校の教材も持っていかれて、無くなっていた。途方に暮れて、故郷の新潟県津南町に帰り、高校の恩師に相談したところ、大手電器会社の子会社の埼玉の事業所を紹介してもらえた。埼玉まで行って、訪問すると即採用が決まった。

エアコン等の営業、据え付け工事、故障修理サービスが仕事だ。この責任者との出会いが克己さんの人生のすべての始まりだった。恩師であり、仲人でもあり、生涯の心の支えになった方だった。

経歴

1947年6月 新潟県津南町で生まれる

1964年3月 新潟県立長岡工業高校電気科卒業

1976年3月 理科大夜間部中退

1967年4月 ナショナル設備機器(株)(現Panasonic)入社

1973月5月 サイシン工業(株)を設立

1983年8月 サイシン電気工事(株)設立

1985年5月 サイエンス(株)に社名変更、24時間風呂の完成

1995年5月 サイエンス(株)新潟工場操業

2017年5月(株)サイエンス・イノベーション設立

当時は3C(カラーテレビ、クーラー、カー)ブームの時代。クーラーは飛ぶように売れた。働き者の桑原さんは朝早くから夜遅くまで働いていた。仕事が面白かったし、人に喜んで貰うのがうれしかったからだ。タイムレコーダーに記録すると残業時間が労働法で規定する時間を大幅に越えてしまうので、タイムレコーダーには記録しなかった。

これを見ていた所長が「お前は独立して仕事をした方がいい。仕事は俺が協力してやるから独立しろ」と言ってくれた。「とんでもない。そんなお金ありません」と言ったら、「ばか!おまえブルーバード(乗用車)に乗ってるだろ。あれを売ってトラックを買うんだ!」 この言葉に励まされて1974年サイシン工業(株)を設立・創業した。

縁のあった埼玉と新潟の文字から命名した。

元の会社を辞めるときは部下が5人いたが、所長が「1人、2人持っていっても良いぞ」と言うので、1人連れて2人ではじめ、その後実弟が加わり、奥さんが子供を背負って電話番をやってくれた。4人での船出だ。

ブルーバードを売って、ダットサントラックを2台買い、事務所は、元は鳥小屋だったものをもらってきて改造して建てた。わずか7坪でのスタートだが「卵を生む鳥小屋だからこれは縁起がいいぞ」と思ったという。その建物は今でも潰さずに使っていて、死ぬまで残そうと思っている。

タイミングが良かったのと、運も重なりスタート時から収益が上がった。一軒一軒まわる商売なので休んでいるヒマがなかった。特に土日が稼ぎ時で、住宅会社の営業担当と個別訪問に行く。「そういう生活ですから、息子には『家庭や子供を大事にしない、母子家庭だった』と恨まれています」と桑原さんは頭を掻く。

エアコン工事に行くと、簡単なリフォーム工事や、電気工事なども頼まれることが多い。そこで、次々と子会社を設立し、40代になる頃には設備工事を軸に、電気工事会社、リォーム会社、不動産会社などの関連会社を合わせ35人程度の従業員を抱えるまでになり、「若き青年実業家!」ともてはやされた。お金もそこそこ貯まった。

しかし、根が真面目な克己さんは、何か満足できない。「生き甲斐」が見い出せない。お金は貯まるのだが、「人生こんなことでいいのか!」という疑問が湧き起こってくる。

大成功した企業家や、哲学者、思想家の講演会に参加したり、奉仕活動に加わったりして答を求め続けた。ちょうどそんな時、ある人に勧められて「山ごもり研修」を受けた。

山奥の小屋の真っ暗な部屋に男ばかり23人(みな、経営者ないしその息子)が合宿する。真っ暗で夜か昼かもわからない。簡単な食事が1日3度出てくる。そんな環境でそれぞれが今までの自分の全てを告白し、反省する。楽をしようとしたり、ウソをつくと、指導者が鉄拳をふるう。(力があって、鍛えているので、殴られると壁際まで吹っ飛ぶ。)怒鳴られ、殴られ、涙と汗と鼻水で、顔も着衣もぐしょぐしょになる。最後の日(6日目)には各自「遺書」を書かされ、断崖の淵に立たされて、誓いの言葉を言わされた。

「いや、本当に厳しい修行でした。プライドも何もズタズタにされました。でも、生まれ変わって頑張ろうと思いました。参加者の1人は研修が終わったその足で、汗と鼻水でこわばった汚れた作務衣のまま札幌まで、離婚した妻を迎えに行ったようです」と桑原さん。

この時桑原さんは、【1】奥さんに手をついて謝る、【2】母親の背中を流す、【3】今持っている金は全部無くす、【4】世の中に役立つ仕事をする という4つの誓いを立てた。

「今持っているお金を全部無くす」という誓いを実現するため、当時セスナ機の操縦士の免許を取るための教習を受けていたのだが、「セスナ機の窓から1万円札をまき散らせようと思い、1億円強の現金を持って乗りました。でも、地上で交通が混乱して事故が起こるのが心配でやめました。持ち金を無くすと言ったってどうすれば良いのか分からないので、仕方なく山ごもりの先生に電話しました。そしたら、先生に『ばか!捨てるんじゃないんだ。世の為人の為に使えと言っているんだ』といわれて納得しました。1990年代に竹藪などに1億円が落ちていて、持主が名乗りでないという事件が数件ありましたが、私はきっと『山ごもり参加者』の誰かがやったに違いないと思っています。」

その後も、自分の生き甲斐は何かを考え続けた。1年間毎朝5時に起きて、30分走ったお寺の便所掃除する奉仕活動にも参加した。素手で磨いていく。会社で深夜まで仕事をした後は、朝起きられないと困るので、寺の前に止めた車の中で寝た。こうして数年間熟考・呻吟してやっていたら、突然「水をきれいにするのが、自分の天職だ」と悟った。

こうして桑原さんは、「健康に良い、安心な水つくり」に取り組むことにした。

設備工事会社は弟に、電気工事会社、不動産会社、リフォーム事業等の事業は、責任者達が希望したので彼らに会社をあげて独立してもらった。

こうして、社名変更してサイエンス(株)という水に特化した会社に集中することにした。なぜ水かといえば、人間の体にとって、一番大事な要素だからだ。

田舎(新潟県津南町)は湧き水が水道で町中ミネラルウオーターだ。そこにはアレルギーだとか、アトピーなんて聞いたことがない。都会は水が悪いからじゃないか?

都心のビルの地下の貯水タンクの見学をしたくなって管理人に頼んで見せて貰ったら、ねずみなど動物の死骸が浮いている、ボウフラが沸いている。藻が繁殖している。フィルターをかければ、綺麗になるんだろうが、これは飲める水ではない。「人工的に岩清水を作ろう」と思い立った。

ここから、水馬鹿になって毎日水を綺麗にして、ミネラルの豊富な天然に近い人工水作りの研究に没頭した。その為に、それが実現できる岩(岩石)を日本中に追い求め始めた。時には海外まで足を運んだ。数年間奮闘・苦労して人工岩清水機ができた。

当時は、輸入のペットボトル入り水=ボルビックが売り出された頃、また、三国トンネル工事中に清水が湧き出て、当時の国鉄が「大清水」という水を売り始めた時だった。

そこで、それらを買って、瓶に入れて冷蔵庫で同じ条件で保管してみんなで飲み比べたが、どれがどれだか分からない。差別化できない。これで売ったんじゃ「詐欺だな」と思ったという。結局、資金が底をつき、地獄を見た。

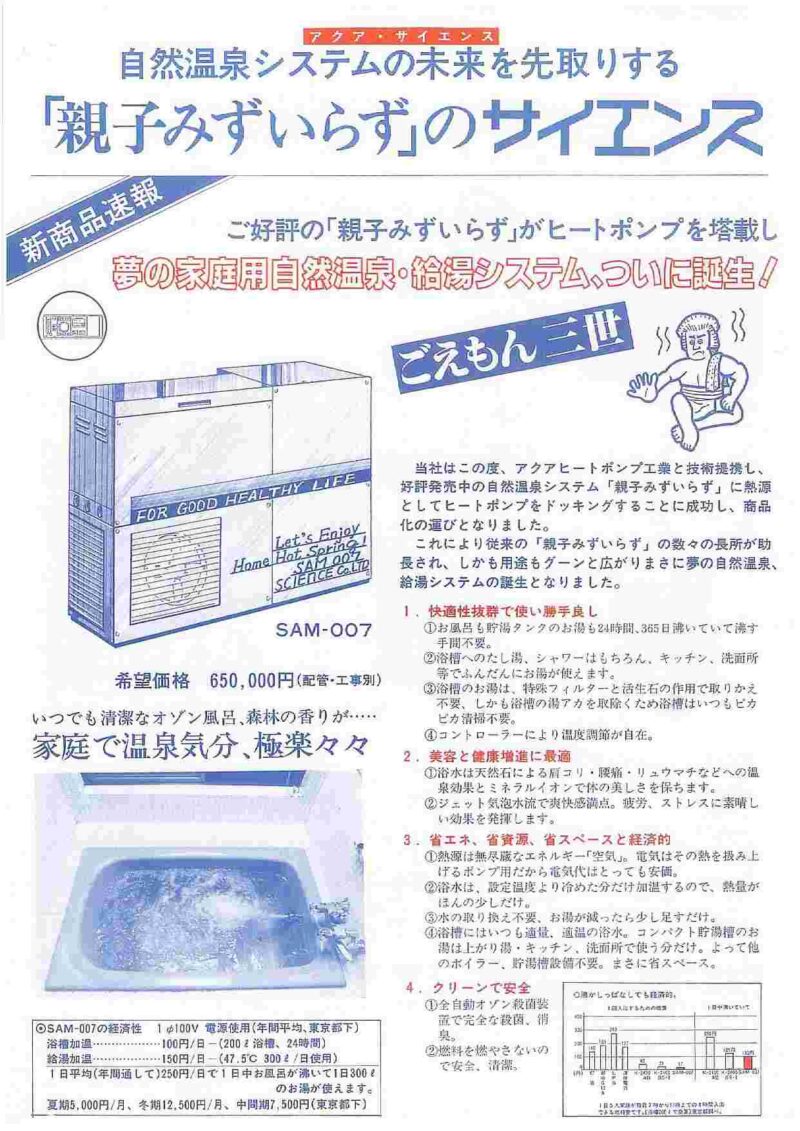

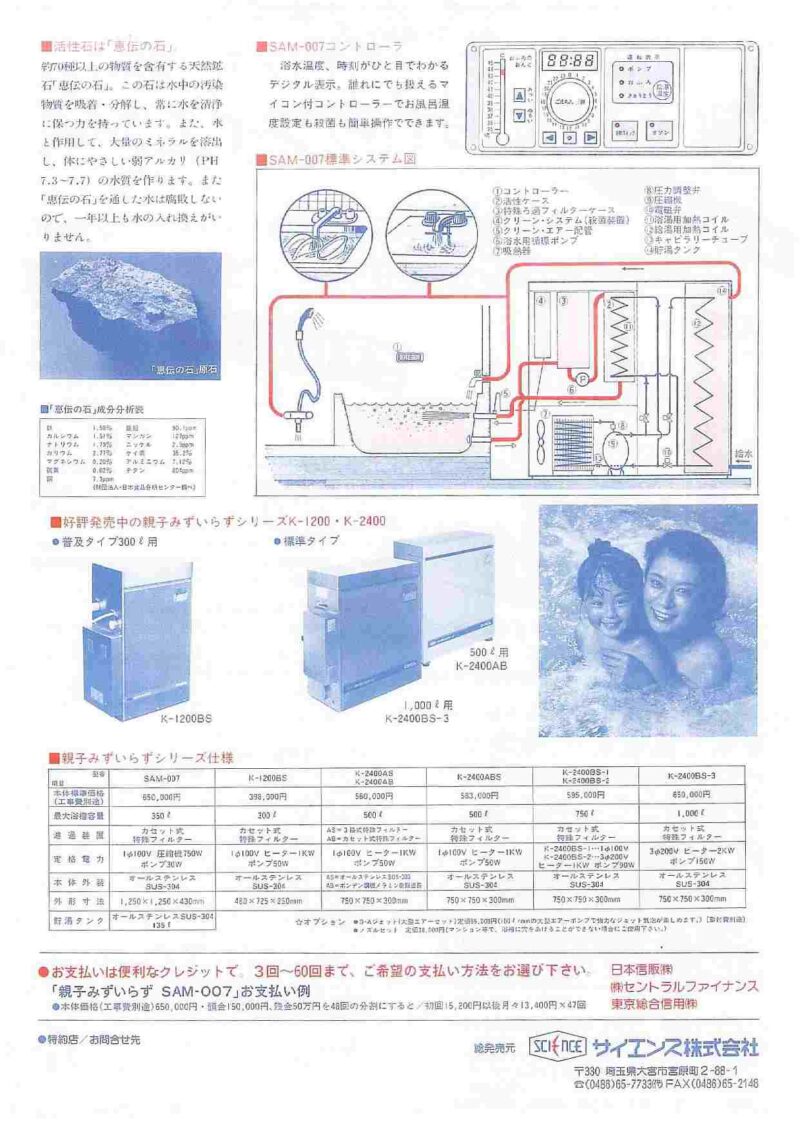

そこで開発チームを集めて「一旦解散しよう」と提案した。弟の設備会社が面倒見てくれるだろうから、路頭に迷うこともない。ところが、翌朝、ある従業員が「風呂の水の濾過、浄化に使ったらどうだ」という。確かにお風呂の水を浄化循環させれば、水の節約になるし、温度を維持する機構をつければ、省エネルギーにもなる。実験してみると、確かに匂わない、腐らない、ぬめらない。1週間たって分析しても「綺麗で飲料水」だ。大勢が入っても大丈夫。こうして苦労して1986年に家庭用人工岩清水温浴機「親子水入らず」を開発し、販売をスタートさせた。いわゆる24時間風呂だ。

これは、使ってもらって「便利で快適だ」という紹介で売れた。しかし、いかんせん中小企業だから販売力がない。再び倒産寸前になって苦しんでいたところに救世主。某有名企業がOEM(相手先ブランド)で販売してくれることになった。さすが大企業。24時間風呂ブームを起こして、良く売れた。また、類似製品を作る会社が続々と出てきて、一大ブームになった。桑原さんの会社は他社のOEM生産で大忙し。従業員もこの時は100名を越えた。

桑原さんはメーカーを集めて「24時間風呂協議会」を作った。このきっかけは、弁護士先生と弁理士先生が「あなたの持つ特許を公開して、世に出す事を考えたらどうか?」と提案してきたことだ。そこで、桑原さんは開発者で、特許を持っているが、協会員には特許を公開し世の中へ普及する事にした。小企業ではあるが副会長に専任され、普及に力を尽くした。

10年後には、協会員合わせて年間35万台も売れるようになった。

しかし再び晴天の霹靂。「24時間風呂はレジオネラ菌が繁殖し、危ない。危険だ」との指摘から、通商産業省が各社に販売中止を指導した。これで24時間風呂ブームが去り、OEM先には解約され、再び苦境に直面することになった。

しかし歯を食いしばって技術開発を続け、今までの開発技術を活かして大型機(業務用)の商品開発に成功。養護施設、老人ホーム、温泉旅館、民宿と、守備範囲を家庭用から業務用へシフトさせ、自社製造・自社販売・自社メンテナンスと一貫体制が出来た。

1987年(40歳)には、5年程前から開発していたヒートポンプを使って、給湯と風呂の加温が同時に出来る商品「五右衛門Ⅲ世」の商品開発に成功した。

商品化が出来たので、元上司が働いている大手電機メーカーに相談に行ったところ、直ぐ取付・実験となり、結果が良かったので、特許使用契約となり、多額の契約金を頂くことが出来た。しかし、大手電機メーカーは、社内で検討した結果、お蔵入りとなってしまった。それは他の事業部門がやっている電気温水器、ガス給湯器、石油風呂釜と言った商品が売れなくなる、という理由だった。

しかたがないので、ここで、ろ過機同様、家庭用から業務用へ開発をシフトして大型機の開発へ再チャレンジし、更に進化して、空冷式、水冷式の廃熱回収型ヒートポンプを完成させた。

この商品は、冷水+温水が同時に作れるという優れモノで、70℃の瞬間給湯が可能で、同時に7℃の冷水がつくれる。いわゆる熱の移動(ヒートポンプ)で片方がただ(0円)でつくれる。

この商品は、食品加工工場など、冷水と温水を同時に使う工場関係で採用していただいた。省エネ効果と同時に65%~75%のCO2の削減が可能ということで各電力会社が一緒に営業してくれた。

しかし、またしても東日本大震災の影響で、原子力発電所が全て止まり、電力不足となり新たに設置する電気エネルギー機器の販売は止まってしまった。

最近になって、地球温暖化=環境問題が再度重要視されるようになってきたお蔭で、売れ行きも順調だという。

このような努力が実って、サイエンス(株)は、さいたま市が先端的で技術開発力を持った企業 約50社に与えている「リーディングエッジ企業」として真っ先に認定されている。また、(株)サイエンス・イノベーションは、陸上養殖技術の開発と実績で、りそな銀行、日刊工業新聞社の中小企業新技術新製品賞も受賞している。

桑原克己さんは、2016年に息子さんの桑原崇氏に社長を譲った。

崇さんは、車とかバイクとか好きで、父親の会社を継ぐ気はなかった。というよりは、興味がなかったらしい。大学卒業後、旅行会社に就職し、楽しく仕事をしていたのだが、今後の進路について父親の克己さんと話をしていたところ、「サイエンスに入ってもいいよ」と崇さん。「そんな気持ちなら来なくていいから」と克己さんが言った翌日、崇さんが正座して「親父の会社で働かせてください!」ときちんとした態度で挨拶したので採用とした。とは、克己さんの話。

その時「経理、生産、営業、サービスと各部門を全てマスターすること」を条件にして、24才の時入社した。しかし才能があったのか、立派にサイエンス(株)をきりまわしている。少年時代からサッカーが好きで、今も少年サッカーチームのコーチをやっているとか・・・。

実は、克己さんは全部息子に任せようと思ったのだが、息子が「お父さんは、子供の時から、農業を手伝いながら岩魚や山女魚等川に親しんで育ってきたから、うなぎの養殖や植物の育成も出来るだろうが、俺はその仕事は難しくてできない。風呂とヒートポンプだけで手いっぱいだ。」と息子が言うので、桑原さんが、不本意ながら第二創業し、(株)サイエンス・イノベーションの社長ということになった。「なんで俺がまたここで創業しなきゃいけないのかな?」と思ったらしいが、せっかく努力して新しい陸上養殖システムを完成させたのだから、もう一頑張りする覚悟を決めた。

克己さんは、自社商品を活かした新事業のイノベーションをずっと考えていた。そこで以前から津南町の隣町の十日町市の錦鯉の飼育場を借りて、アクアポニックスの実証実験プラントを作り、魚類飼育と植物の育成の実験を開始した。

自社開発したヒートポンプで作った冷水・温水を使って魚や野菜をうまく育てようというアイデアだ。

冷水では山女魚、岩魚を500尾、温水では黒子ウナギ(ビカーラ種)700尾、冷水の水耕栽培はワサビ500株、温水の水耕栽培はトマト、モロヘイヤ、空心菜800株の実証実験をやった。

水耕栽培で試みた植物類はトタン屋根の為に光合成が足りず育ちが悪かったが、魚養殖は想像以上に上手く育成できた。

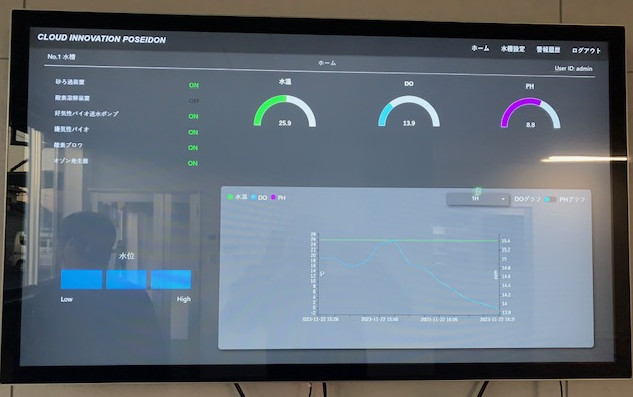

この「閉鎖型陸上養魚システム」は、ヒートポンプに加え、ろ過機、制御システムを駆使して、素人でも、データで飼育できるようにというものだ。

そこで、いろいろな魚を試みたが、価格が安すぎて採算が合わない魚種が多かった。

岩魚、山女魚のプラントでの養殖は難しかった。非常にデリケートで、人間の足音も嫌がる。山奥の自然界に近い、静かなところでしかできない。需要も余り多くない。

結局、魚値も高く、需要も多く、確実に採算を採れるのは、ウナギであると分かった。

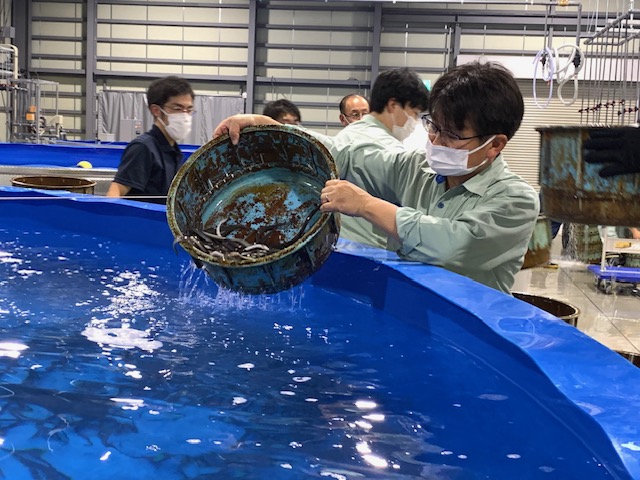

そこで、ウナギの養殖場を見学に歩いた結果、飼育できない(成鰻にならない)小さなウナギが10~20%出て、それが川に捨てられる放流ウナギがたくさんあることが解った。

ウナギの幼生=シラスから成饅になる過程で、ウナギの世界には2:6:2の法則があると自身が理解した。成長の早いのが2割、普通に育つのが6割、育ちが遅いのが2割いる。育ちの遅い2割は1年育ててもあまり大きくならず、「黒子」と呼ばれて昔は捨てられていた。面白いのは、黒子ばかりを集めると、そこでもまた2:6:2になる。

ちなみに、ウナギというのは9割はオス。しかし泳ぎながらメスになるものがいて、受卵の時にはバランスがとれているらしい。日本の川を泳ぎだして南に真っ直ぐ下り、マリアナ海溝付近で産卵する。そこで生まれた仔魚がシラスに変態して黒潮に乗って、台湾、沖縄、九州に運ばれる。一部は上海のほうに流れて行って、上海に流れた分の一部は、また九州の方に戻ってきて銚子沖あたりで終わりになる。

昔は仙台の方でもとれたらしい。「仙台うなぎ ここに眠る」という石碑がある。

いずれにしろ、ウナギは日本にたどり着いて、元の河川に泳ぎつき、川を遡って住み着く。(ウナギだけが他の魚とは全く逆で海に戻って卵を産む。生態は正確には全くわかっていない。)

水産庁は、シラスの完全養殖をやろうとして、卵を産ませて、孵化させるまでは来ている。1匹のメスウナギから70万~100万尾ぐらい生まれる。

ところが、それが人工的にやるとシラスにならない。なぜシラスにならないかというと、孵化したウナギを仔魚と言うがそれがエサを食べない。どうも泳いでいるときに自然に口に入る水の中の藻やプランクトンを漉しとって栄養にするらしく、エサを与えても食べにいこうとしない。それを工夫して、食べさせるというよりは、口に自然にエサが入る方法を工夫してやって行く方法を十年ほど前、水産庁が開発した。

すなわち、シラスは明るくなると水面に浮きあがって、暗くなると水底に沈む。そこで水槽にエサを撒いて、定期的に電気をつけたり、消したりすると上昇・下降を繰り返す中で自然にエサが口に入る。最近は餌も鶏の卵の黄身を粉にして、効率よく食べさせて、5%前後のシラスが出来るところまで開発が進んできているという。

桑原さんは、この黒子ウナギ育成の実証実験を15年程前からやって10年程前に成果を得た。実証実験の養殖データをとって、写真を撮って、黒子が育つことを水産庁に報告したが、「捨てるウナギをわざわざ育てたってしょうがない」と、全く相手にしてもらえなかった。

ところが、開発して3年ほどたった2013年ころから、天然のシラスが急に20分の1(今は30分の1)しか採れなくなって、大騒ぎになった。そしたら水産庁から詳しい話を聞かせてくれと。こうして、2016年頃に「黒子の再生事業をやるのなら…」と、うなぎの養殖業の許可をもらえたという。(ウナギの養殖は許可制になっている。)

ここで、ウナギの養殖プラントで実証実験をしながら事業計画を創り始めた。プラント設備費、黒子ウナギ価格、餌、飼育費、光熱費、加工費、商品化、販売費用・・・原価を細かく調べて、ビジネスシミュレーションを幾つも創ったところ、行きつくところが見つかった。それをマニュアル化した資料を作成した。

そこでどこかで実験したいと思って探していたら、群馬の前橋にソーラー事業で大成功した人がいて、その資料を説明したところ「面白いな。いくらかかるんだ?」「約1億円」といったら、「やっていいよ」となった。

ソーラーをやっているから場所はいくらでもある。結局、渋川の材料置き場を改造してもらって、19tタンクを8槽と8tタンク2槽を作った。ここが年間2万5千尾の規模。次に手掛けたのが浜名湖。ここが約3万5千尾だが、レストランを併設していて非常に流行っているという。3番目が埼玉県の東松山で5万5千尾。そして、最近建設した4番目のプラントが、長野県の上里で7万匹の池入れになった。だから合計1年間に約20万尾くらいの黒子ウナギを育てるまでになった。

ただし、どのプラントもオーナーがいるので、桑原さんはあくまで陸上養殖プラント建設請負に徹している。しかし、飼育管理は、ph濃度、酸素量、流れ、等飼育施設の常時管理が必要であり、なおかつ黒子の購入、加工、商品化、成長したウナギの販売等にも、ノウハウが必要なため、桑原さん無しには成り立たず、「総合うなぎ養殖アドバイザー」として頼られているという。

幸いなことに、今はインターネット経由で、プラントの各種データの読み取りから生育状況の観察まで、遠隔地で操作可能なので、さいたま市の国道17号沿いにある大型クルーザーの船長室(キャビン)を摸したビルの3階から遠隔監視している。

むろん、現地にも何人か作業員がエサやり、データー管理等の日常業務は行ってもらっている。

桑原克己さんの夢は、今なお大きい。今までは、淡水魚ばかりやってきたが、海水魚もできないか研究中。塩分や、その他のミネラルも海水と同じ条件にして、酸素も入れて、平目や、真鯛もやりたいので実証試験をしている。

尚、過密養殖でビジネスモデルを更に進化させてきている。

さらに、桑原さんは2025年度からは、NEWアクアポニックス(水耕栽培で、15年程前にやっていたが、魚養殖が忙しくなって一旦保留にしていた)の開発を再検討している。聞けば、この関係で特許を8件ぐらい取っているらしい。

レタス等の葉ものはすぐにでも実現可能なのだが、損もしないが、収益はあがらない。人件費で食われてしまう。だから葉ものではなく、実のある高価な物にチャレンジしようとしている。

農業関係大学や、農業関係研究所が実験はしているが、どこもビジネスなっていない。

今回の最大の目的は収益ありきのアポニックスだ。しかし、アクアポニックスで収益事業化は非常に難しく、ただ今勉強中。

桑原さんは、「植物は私の専門ではないので植物の関係する先生方に一緒にチームに加わっていただいて、進めていきたい。」という。

それと並行して深海魚の飼育の実証実験もチャレンジすることになり、間もなくスタートするという。

何とか桑原さんの夢=農業・漁業の地域活性化事業(商品化の六次産業化)を実現したいものだ。

これまでのコラム

第1回 日本の町工場は人材育成工場

第2回 継ぐ者、継がれる者

第3回 会社を成長に導く社長の共通項とは

第4回 伸びる会社の社長は他人の能力を正しく評価し、活用できる

第5回 たった一人の板金工場から、革新的なアイディアと技術力で急成長を遂げ、その後、ものづくりベンチャーの援助に汗を流し続ける町工場の社長=浜野慶一さん

第6回 発明王 竹内宏さん

筆者紹介 橋本 久義(はしもと ひさよし)

政策研究大学院大学 名誉教授