これまでに4,000を超える工場の現場を訪問してきた中小企業のものづくりのスペシャリストによる連載コラムの第11回です。本連載では、日本の町工場のものづくりの現場を分かりやすく解説します。

解説は、政策研究大学院大学 名誉教授 橋本 久義 氏です。

©2024 Hisayoshi Hashimoto | All rights reserved.

(本コンテンツの著作権は、橋本 久義 様に帰属いたします。)

【第11回】逆境を跳ね返す ものづくりの情熱

下町経営者の原点 ― 愛と努力が育んだ独立心

株式会社マテリアル

代表取締役 細貝淳一 氏アルミ材料販売から切削加工まで、一貫したスタイルで手掛ける (株)マテリアル代表取締役。また、大田区町工場の技術力を集結した下町ボブスレープロジェクトを発足、町工場界のリーダーとしても活躍。人材育成や、ものづくりの発展と継承のため講演活動やインターンシップの受入などにも力を注ぐ。

当時13才の細貝淳一少年は純粋だった。中学校の同級生の中に光り輝くマドンナがいた。頭が良くて、スマートで……。淳一少年の心を虜にした。

複雑な家庭環境の中で「おだやかで幸せな家庭」にあこがれていた彼は「あの娘と結婚して、幸せな家庭を築くんだ」と心に決めた。

しかし、細貝淳一少年は地元ではメチャクチャ評判が悪い。成績も振るわない。そのため、その子のお母さんから非情にも「世界中の誰と結婚しても良いから、細貝君とだけは結婚させない」と宣告された。困った淳一少年は考えた。「どうやったらマドンナの御両親に納得して貰えるか?」結論は「真面目に努力する人間だということを見せるしかない。証明の手段?やっぱりカネだよな!」と結論し、20才までに1000万円貯めると決意をした。「1000万円の貯金通帳を見せれば、あの娘の両親もわかってくれるだろう!」浅はかではあるが……、ま、責められない。

定時制高校に通うようになって、昼は内装外装の塗装店で働いていたのだが、それではお金が貯まるはずもない。だから、早朝は清掃のアルバイトをして、昼は内装職人、学校から帰ると、深夜はラーメン屋勤務というトリプルワーク+勉強という生活で頑張った。根っからの働き者で、若く、疲れというものを知らない。頑張って、頑張って、我慢して、我慢して貯金した。友達は皆 かっこよい自動車を買ってナンパに励んでいたが、彼はマドンナ以外は眼中になかったから、がむしゃらに働いた。そして22才の時にマドンナであった恵美子さん(現 マテリアルホールディングス取締役)と無事結婚することができた。

お金を貯める過程で、大きな転機が訪れたのは18才の時だ。初めて就職した塗装屋は職人とのもめごとがあり、一年で退職。その後ガソリンスタンドに勤めていたのだが、いつもガソリンを入れに来る社長が、細貝君の愛嬌とトークのうまさに感心して、「お前、しゃべりがうまいから、ウチの会社の営業に来てくれないか」とスカウトしてくれた。定時制高校に通っているので、夕方4時には退社し、学校に行かなくてはいけない。そんな条件の細貝君を正社員に採用してくれた。「人として認めてくれた初めての人だった」と振り返る。

しかし、会社は小さい。社長と奥さんと親戚の女の子と細貝君の4人だけ。町工場から鋼板やアルミ板、銅板などの注文を貰い、金属問屋から仕入れて客先に届ける。年商は7000万円ほど。「そんな売上じゃ利益はせいぜい1000万円。おれの給料払えないじゃん」とも思った。これは何とか売上を増やさなきゃやばいぞ!!

そこで、自分なりのマーケット戦略を考えた。そのプランを実践できるのが、小企業の良さだ。その企業は金属材料を問屋から送られてくる、いわゆる定尺(900X1800とか、1200X2400とか、600X5500)で売っていたのだが、毎日お得意さんの所に行くと、「こんなに大きいのはいらないんだよな。必要な寸法で売ってくれれば助かるんだが」と言われていた。そこで社長に「大きな板を買って、自社で必要寸法に切って届ければ、付加価値高いし、お客に喜ばれますよ」と提案した。社長も「お前が加工してくれるのなら」と切断機械を買って販売し始めたところ、案の定大好評。当時そういう販売をする材料屋がいなかったので、顧客がどんどん増えていった。翌年は売上が3億7000万円になった。

加工を手掛けると、打ち合わせも密になるので、顧客との仲間意識もできてくる。あれもやってくれ、これもやってくれと頼まれる。最初は知り合いの町工場に加工を依頼していたのだが、「こんなに需要があるのなら、自社で曲げたり削ったり、加工すればもっと儲かりますよ。機械を買いましょう!」と提案した。すると社長は「今十分儲かっているのに、高価な設備をかってリスクを冒すのはいやだ。」と言った、それを聞いて細貝君は「じゃあ、私の会社を作って、そこで加工も手掛けたい」と社長に打ち明けた。すると「俺の息子が高校を卒業して、仕事を継げるようなったら、お前を独立させてあげよう。お得意さんも、わけてあげよう。それまで息子を教育して、待ってくれ」というので、6年間我慢した。

夢を抱いて独立、待っていたのはまさかの裏切り

ところが息子の教育も終わって会社を辞め、(有)マテリアルの名刺を作って元の会社の社長に挨拶に行ったら「そんな話はした覚えがない」としらばっくれられた。その上「独立したことを今までの顧客に言わない。また元の会社の顧客からの注文は受けない」と約束をさせられた。1992年26才の夏だ。絶望的な条件を突きつけられてしまった。

折しもバブル崩壊で日本経済は絶不調。従業員は夫婦2人だけ。客先も止められて、おまけに仕入れ先には「あいつには売らないでくれ」と社長が頼み回ったのでどの会社も材料を売ってくれない。八方ふさがりの船出となった。がっかりしていたら、恵美子夫人が、「失敗したら私が働いて養ってあげるから、がんばりなよ」と言ってくれたという。

苦しい中で助けてくれたのは、大田区の近隣の町工場の方々だという。昔の取引先に行くことを禁じられていることを知ってこっそり仕事を回してもらったりしたこともあった。近所の支えにも助けられながら、細貝社長はへこたれず考え抜いた。前の会社では400社の町工場を新規開拓したのだが、そこの出入りを禁止されたので、「じゃあ今まで行ったことがないところならいいんだな。しかし、中小企業は行っていないところがない。じゃあ大手に行こう」と、大企業に飛び込み営業をはじめた。無謀な試みだったのだが、たまたま、多品種少量化の時代になっていたため、大企業も小回りの利く少量の発注先を探していたのが幸いした。重宝がられて、少しずつ信用がついた。

しかし、それだけで食えるほど世の中甘くない。昼は自社の仕事だが、これだけでは生活できないので、夜はアルバイトをした。工場を間借りさせて頂いているオサフネさんが演劇用の舞台装置の製作をしていた。特急仕事が多く単価が高かった。夕方注文を受けて、夜通し働いて完成。早朝に届けるということも多かった。仕事の無い細貝社長にオサフネさんが仕事を与えてくれた。1日20時間働いた。 恵美子夫人も経理や事務の仕事をこなし、夫婦そろって平均睡眠時間3時間という生活を送った。

細貝社長は言う「妻には苦労をかけました。」しかし、何とか食っていけたのは周囲の助けがあったからです。一応社長もシブシブ独立は了承したのですが、問屋に『あいつには材料を売らないでくれ』と頼んでいましたから売って貰えない。でも、商社の担当の方が、売ってやるよと助けてくれ、ほかの町工場の方も、窮状を知って仕事を回してくれました。人の情けに、涙が出ました。

妻の両親に『20才までに1000万円ためる』と約束した時、『30歳までに自分の家を持つ』、とも約束していました。それを実現させたいと、とにかく前向きに働いた。おかげさまで従業員も少しずつ増え、売り上げも伸びました。2002年のITバブル崩壊の時、景気が落ち込みましたが、うちはその時に今の工場の土地を購入しました。これにも物語がある。実は地主は工場経営者だったのだが、工場の町大田から工場がどんどんなくなることを憂いていた。「工場として活用してくれるのなら、安く売ってあげるよ」と言って、相場より相当安く売ってくれたのだという。つくづく細貝社長はついている。(写真1)本社工場外観

困難をチャンスに変える社長の流儀

細貝社長が素晴らしかったのは、困難にぶつかると、あちこち話を聞いて回り、将来を見通して決断を下すことだろう。それだけ相談相手が多いということでもある。

一時期、携帯電話の中継基地が売れた、その後は液晶パネル関係装置が、無茶苦茶売れた。しかし、「仕事は、いつまでも続かない」ことを知っている細貝社長は、偉い先生の「これからは4Kの時代が来る」という話を聞いて「そんな大容量の信号は、電波では送れない。光通信の時代になる」と直感。まだ仕事があった液晶を捨てて、光ケーブルおよびその接続器を作る会社数社に飛び込み営業をかけて受注に成功。

あるいは、中韓台と争っていては、絶対値段で勝てない。中韓台と争わないで済むような分野はどこかと考え、「防衛関係や宇宙関係の仕事は何があっても中韓台には行かないだろう」と、防衛・宇宙関係の仕事にシフトしていった。

現在(株)マテリアルには、『材料』『加工』『検査』『CAD』の4つの部門がある。それぞれ充実した設備・機器(写真2) を整えて、ニーズに応えているが、細貝社長が特にこだわっているのが『スピード』だ。「ひとつの仕事に4年かかるとすれば、人生80年としてあと7~8プロジェクトしか出来ない。もっとやろうと思えばスピードをアップし、時間を短縮して、残った時間を活用したい。だからスピーディーに作業を進め『材料』手配の時間を減らすために、常に材料がストックされている。アルミをはじめステンレス・銅・真鍮など常時120tの在庫がある。これは他社を圧倒している。

世界に大田の名を響かせたい

しかし、細貝社長にはもっと大きな夢があった。それは大田を世界的に有名にし、世界中から注文を集めて、中小企業の町「大田」を復活させることだ。そのために何をやるか考えた、オリンピックは世界中の人が見るし、マスコミも大きく報道するから、オリンピックで使う機器を作ったら良いのではないかと考えた。2010年のことだ。

大田区の中小企業が作れる物の中で、町工場の腕を発揮できる物として洋弓、クレー射撃なども考えたが最終的にボブスレーに注目した。ボブスレーは1300mほどの長さの氷のすべり台をソリで滑走し、タイムを競い合う競技である。冬のオリンピックの人気種目の一つだ。ソリの最高速度は時速140kmにもなる。選手の技量とともにソリの性能が競技の結果につながるため、ボブスレーのソリについては、激しい開発競争が繰り広げられている。

ドイツはBMW、イタリアはフェラーリ、アメリカはNASA(米航空宇宙局)、イギリスは英空軍という具合にそれぞれに強力なスポンサーがいて、莫大な金をかけて「速いソリ」を開発していた。(今は様変わりして、どこの国のソリもほぼBTCというラトビアの会社のソリを使っている。フェラーリはやめた。BMWが少し頑張っている。)

日本のボブスレーはあまりポピュラーではなく、競技人口も少なかったので、資金も乏しかった。だからソリはドイツの中古品を譲って貰って乗っていた。独自開発は全く行われていなかった。これでは強くなるはずもない。そこで大田区産業振興協会(PIO)の会合で、細員社長が若手経営者達に呼びかけて、「下町ボブスレー開発委員会」が発足した。細貝社長が委員長だ。昭和製作所、エース、大野機械製作所 等々60社の経営者達が参加してくれた。

氷上のF1 ボブスレーとは

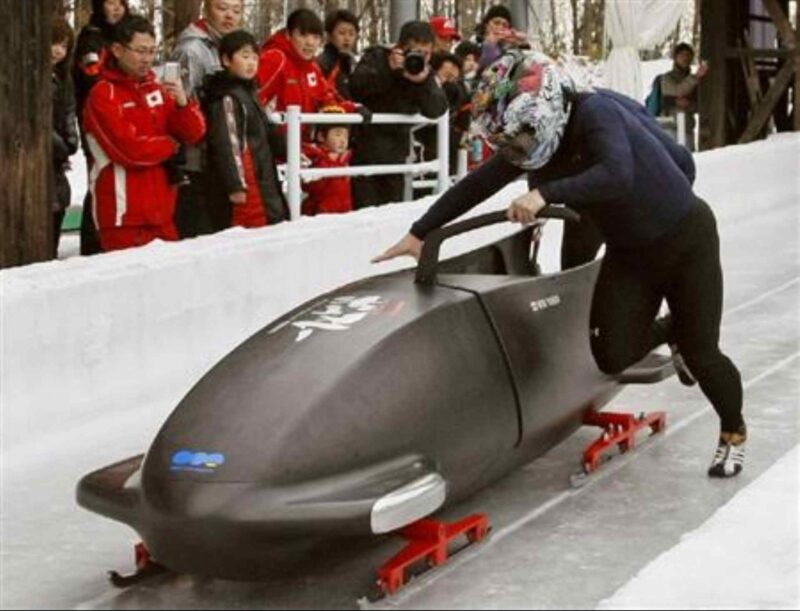

氷上のF1とも呼ばれているボブスレーは、男子2人乗り、男子4人乗り、女子2人乗り(写真3)の3種の競技がある。重さ200kg前後のそりを押して加速し、十分加速したところで、先頭の選手から順次乗り込む。ソリはカーブの多い滑り台の中を滑ってゆく。エンジンはなく、いかにスピードを落とさずにカーブを曲がるかが勝負だ。

先頭の選手をパイロットと呼び、ハンドルで操作する。他の選手は空気抵抗を減らすため、体を丸めて身を隠す。最後尾の選手はブレーカーと呼ばれ、ブレーキをかける係だが、レース中はブレーキをかけるとコースに傷をつけるため、ブレーキをかけるのはゴールインの後ということになる。1300mを60秒弱で駆け抜ける。

ソリの重量は、二人乗り男子がソリと選手合計で390kg、4人乗りが630kgに制限されている。重ければ重いほど勢いが出るので、みな、制限ギリギリまで重くする。従って選手は屈強な体格の若者が多い。パイロットはずんぐりとした短躯型、後ろに乗る選手は最初に加速力が必要なため、プロレスラーのような筋肉質・大型の選手が多い。例えば二人乗りの場合、全体が390kgであるが、ソリの重量は200kg程度であるから、選手は平均95kgほどの重量になる。「デカッ!」体重が足りないときには鉄の重りを乗せて調節する。

ソリの構造にも色々な決まりがあり、例えばソリのスベリ面(ブレード)は、焼入れをしてはいけないことになっている。HRC硬度が20度以下と決まっているので、そのギリギリまでこっそり焼きをいれるとか……。

名誉を胸に、地域とともに挑み続ける下町魂

細貝社長は言う。「私がやりたいことは地域と一緒によくなるための経営です。それで大田の若い経営者達に『ボブスレーのソリをつくろう』と声をかけたら、60人ほどが賛同してくれました。ソリの部品(写真4)を180枚の部品図面にバラして、『この部品をやりたい人』ということで募集しました。重要なのは、材料も加工費も自分持ちのただ働きということ。得られるのは名誉だけ。もし誰も手を挙げなければ、最後はマテリアルが引き受けるつもりだったという。

しかし、大田は良い町だ。結局約30社が手を挙げてくれた。ソリの開発を通じて自分たちが持っている設備を共有して、一緒にものづくりができる環境ができた。

冬季オリンピックで、大田区の町工場がみんなで作ったソリでボブスレーに優勝したということになれば、世界中に大田区の技術をアピールすることができる。

残念ながら炭素繊維でボディを作れる企業は大田区に無かったので、滋賀県にある東レ・カーボンマジック株式会社(旧社名 童夢カーボンマジック株式会社)の奥明栄社長に協力してもらっている。

当初は右も左も分からなかったので、日本ボブスレー連盟の存在も良く知らずに、女子用のソリを作って長野のコースに持ち込んだ。それというのも、女子は参加国が少なく、今までの実績からオリンピックにほぼ確実に行けると考えられていた一方、男子は参加国が多く競争が激烈で、日本は予選に勝ち残れるかどうか分からなかったからだ。

ボブスレーは時速140kmにもなるので、ソリが壊れると死ぬこともある。今まで実績のないソリは怖いと、尻込みをされたが2010年のバンクーバーオリンピックに出た女子チームが乗ってくれて、2012年12月のボブスレーの全日本選手権大会で、下町ボブスレーに乗った女子チームがブッチ切りで優勝した。しかも前年度の優勝タイムを1秒以上上回っていた。

「こんな奇跡ってあるのか」と誰もが思い、2014年のソチ(ロシア)オリンピックは。もういただきだねと思っていたら思わぬトラブルが起こった。日本ボブスレー連盟には資金が無くて、ソチ五輪には男子チームしか行かせられないというのだ。大問題。当然「男子チームに乗ってください」という話になるが、女子用と男子用ではサイズが違う。おまけに車検を取り直さなければならない。ところが目前に迫ったソチ五輪を前に練習に使って貰わなければならないが、車検にはいろいろクレームが付いた箇所を手直しして何回も出し直すと数ヶ月もかかるという噂。さあ困った。そこでソリを2台作って、一台は車検に出し、もう一台で訓練することになった。しかし、試算してみると1台のソリに2500万円かかる。2台作ると5000万円だ。最初のソリはメンバー持ち出しのボランティアで作ったが、2台になるとちょっと大変だと言うことで、寄付を募ることにした。

幸い下町の社長達のプロジェクトということで、テレビ・雑誌等のマスコミに何度か取り上げられ、ドラマ化する話も出ていたので、多くの企業が「面白いね」と賛同してくれて、十分な寄付が集まり、双子のソリが製造できた。2014年のソチ五輪の直前の2013年12月に全日本選手権があった。ところが日本連盟から「下町ボブスレーのソリには乗るな」と全選手に御触れが出たせいか、誰も乗ってくれない。

しかしそれでは寄付をしてくれたスポンサーに顔向けができないので、昔長野オリンピックに出たが現在は引退していたOBの方(脇田選手)にお願いしたら、乗ってくれることになった。運転するパイロットは見つかったが、もう一人ブレーカーがいる。中央大学で、体重100kg以上で100mを11秒を切れる人はいないかと探したら、いた。それで、練習走行で走ってみたら記録は1位になった。

ところが本番の直前の練習走行の時に力をキュッと入れたとたんに肉離れを起こした。それにもかかわらず痛みをおして出場して、片足だけでスタートしたが2位になった。オリンピックに出る2チームのうちの1チームには負けたが、もう1つのチームには、負傷していたのに勝った。しかし、それでも、「どこの馬の骨が作ったものかわからないソリに選手を乗せるわけにいかない」という連盟の意向で、日本チームは使ってくれない。

日本の連盟は使ってくれそうにない、ということで、今度は海外に顔を向けようと考えた。これがマーケット戦略に長けた細貝社長の良いところだ。

ちょうどクールランニングという映画が大ヒットしていた。熱帯の国のジャマイカの選手達が氷上のボブスレーに挑む物語で、感動を呼んでいたので、ためしにジャマイカに売り込みにいった。

ジャマイカ側も乗ってきてくれて、細貝社長もジャマイカにわざわざ渡航して、現地の日本大使館で、ジャマイカ国王と協定書にサインをした。「来る平昌冬期五輪の折には日本のソリ使う。それに違反したら賠償金を払う」という内容で、必ず下町製のソリに乗るから私達の希望するソリを作ってくれという内容だ。

結局ジャマイカチームのために3台のソリを作り、資金に乏しいジャマイカチームのためにカナダでの合宿練習の費用を負担し、etc.etc.で大いに協力した。

その成果もあって2017年に行われた平昌冬期五輪に向けての予選会で、「下町」のソリが銀メダルを取った。これはジャマイカチームの正式な記録にも残っている。

2013年 下町ボブスレーチーム

このような実績にもかかわらず、ジャマイカチームが平昌冬期五輪の直前に雇った欧州出身のコーチが、強引に欧州製ソリの導入を決めてしまった。契約違反で賠償ものではあるのだが……。

数度にわたって苦渋を飲まされたわけではあるが、それでも挫けないのが下町流だ。

悔しさをこらえながら、今も虎視眈々、再起のチャンスをうかがっている。

細貝淳一 代表取締役 職歴・経歴

昭和41(1966)年2月17日生まれ。

約10年間勤務した材料販売会社の営業経験を基に、1992年(26歳)有限会社マテリアルを設立。順調に事業を拡大し、1996年には、株式会社に組織変更。現在代表取締役。

東京都大田区に4つの拠点を持ち、材料販売から精密加工、検査まで一貫体制でどこよりも早い対応を可能にした。特にアルミ切削加工分野においては難易度の高い製造を得意としている。高精度、高品質を追求した製品に加え、時間=スピードに競争力をつけ海外とも戦える事業基盤を率先して構築している。

自社工場は大田区優工場にも認定されている。ISOの取得に対しても自ら積極的に取り組み、2007年ISO9001取得、2009年ISO14001取得、2011年JISQ9100取得と品質・環境の面でも継続的な改善を行っている。

社内外の人材育成にも積極的に取り組み、「戦う技術者集団」を育て上げている。また、日本(地域)の「ものづくり」の発展と継承のために講演活動やインターンシップの受入にも応じ、社会に貢献している。

2011年 下町ボブスレーネットワークプロジェクトを立ち上げ、推進委員会を発足。

大田区町工場の技術を集結し「下町ボブスレー世界に挑戦」を目標にソリを開発。

2018年からは次世代にプロジェクト代表を引き継ぎ、現在も相談役として世界で戦えるソリ開発を継続している。

○ 東京商工会議所 大田支部 評議員

○「下町ボブスレー」ネットワークプロジュクト ゼネラルマネージャー(平成30年5月まで)

○ 大田区 区民観光特使(国際都市おおたの魅力を国内外に発信 継続中)

○ 東京の中小企業振興を考える有職者会議委員(任期平成30年2月19日から令和6年2月18日 継続中)

〇 高度IT社会の工業高校に関する有識者会議委員(任期令和元年12月から令和2年4月 任期終了)

【著書】

『下町ボブスレー東京・大田区、町工場の挑戦』(朝日新聞出版)

『下町ボブスレーの挑戦 ジャマイカ代表とかなえる夢』(朝日新聞出版)

【社会貢献】

(講演・講師活動)

中小企業都市サミット 「今こそ中小企業が日本のものづくりと地球を救う!」

日本工学院 特別講義

早稲田若手経営者ビジネススクール講師

人事院公務員研究所 リーダーシップ研修 講師

全国技能士会連合会 現代の名工シンポジウム 基調講演

その他 多数 全国で講演及びセミナー開催

【表彰】

東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞

勇気ある経営大賞優秀賞

大田区優工場(総合部門賞)

経済産業省選定 地域未来牽引企業

経済産業省 中小企業庁「はばたく中小企業・小規模事業者300社 2019」を受賞

大田区の工匠「技術・技能継承」を受賞

(インターンシップ・実習・研修受入)

都立六郷工科高校・工学院大学

中小企業大学校・中小企業診断士協会

その他 地域小学校、中学校多数

これまでのコラム

第1回 日本の町工場は人材育成工場

第2回 継ぐ者、継がれる者

第3回 会社を成長に導く社長の共通項とは

第4回 伸びる会社の社長は他人の能力を正しく評価し、活用できる

第5回 たった一人の板金工場から、革新的なアイディアと技術力で急成長を遂げ、その後、ものづくりベンチャーの援助に汗を流し続ける町工場の社長=浜野慶一さん

第6回 発明王 竹内宏さん

第7回 水馬鹿になって安心な水つくりに取り組む 桑原克己さん

第8回 大森界隈の名物会社 金森茂さん

第9回 夢を描き、進化させる 田中聡一さん

第10回(前編) 母から娘へ、技術と理念を繋ぐ-小松ばね工業(株)

第10回(後編) 母から娘へ、技術と理念を繋ぐ-小松ばね工業(株)

筆者紹介 橋本 久義(はしもと ひさよし)

政策研究大学院大学 名誉教授