第2回 視察と調査で読み解く 中小製造業のデジタル化とDXの現状

中小製造業のデジタル化・DX、その現場のリアル

機械システム振興協会の「中小企業集積DX化フォーラム」の一環として、新潟県燕市、東京都大田区、東大阪市、尾州地域(愛知・岐阜)を訪れ、中小製造業のデジタル導入実態を視察しました。デジタル導入に積極的な企業もある一方、全体としては本格的な取り組みに至っていない企業が多数です。

業務別に見ると、人事・総務といったバックオフィス業務では、書類の一部ペーパーレス化や市販ソフトの活用により、省力化や作業負担軽減の効果が見られます。一方、「受発注・在庫管理」では進捗にバラつきがあり、紙の伝票による運用も残ります。

また、「製造」では、データ収集・分析の取り組みが進んでいない企業も少なくありません。こうした背景には、自社のサプライチェーンでの位置づけ、業務の優先度、費用対効果といった要因があると見られます。

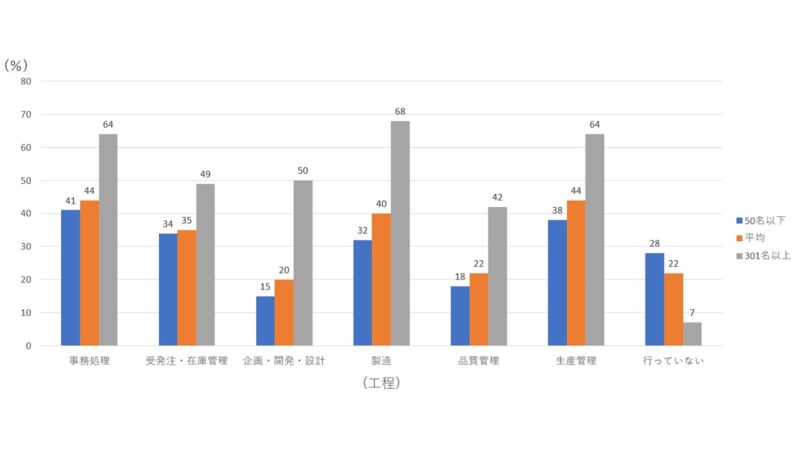

ここで「2025版ものづくり白書」の調査結果をもとに、従業員301名以上の企業と対比しながら、50名以下の中小製造業の状況を見ていきます(小数点以下四捨五入)【図表1参照】。

図表1:デジタル技術を活用して業務改善を行った・行っている工程

出典:「2025版ものづくり白書」をもとに筆者が作成。

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html

デジタル技術活用による業務改善を工程別に見ると、50名以下の企業では「事務処理」で41%が活用し、次いで「生産管理」、「受発注・在庫管理」の順に導入が進んでいます。「製造」では、301名以上で68%が活用するのに対し、50名以下では32%にとどまります。「企画・設計」「品質管理」でも、導入率は20%未満にとどまっています。このなかで、「受発注・在庫管理」や「事務処理」は、企業規模による差が比較的小さい点が特徴です。

注目すべきは「まったく取り組んでいない」企業の割合で、50名以下では28%、301名以上では7%と、規模が小さいほど未着手率が高いことが分かります。これは筆者の視察時の実感とも一致しており、中小企業におけるデジタル化の進捗の現状を裏付ける結果です。

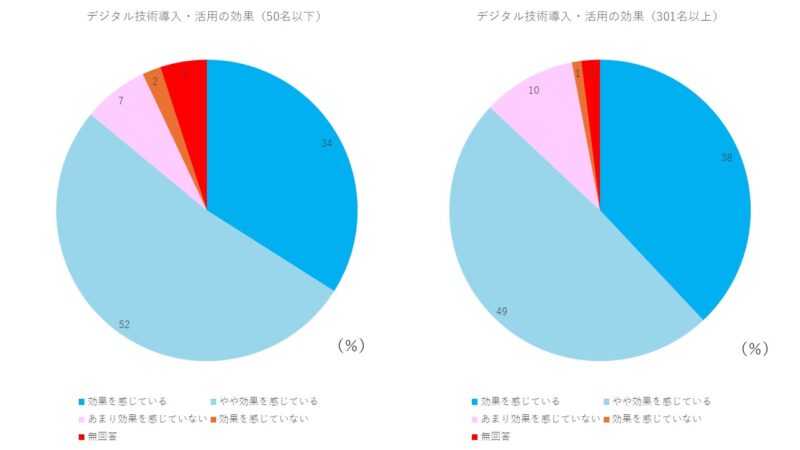

一方、導入・活用の効果については企業規模による差はほとんどなく、「効果を感じている」、「やや効果を感じている」を合計すると、デジタル技術を導入・活用した企業のうち90%近くの企業が効果を感じています。つまり、導入の有無こそが成否の分かれ目であり、企業の規模に関係なく導入すれば成果が得られることを示しています【図表2参照】。

図表2:デジタル技術導入・活用の効果

(従業員規模に関わらず、デジタル技術を導入・活用した企業のうち90%近くの企業がデジタル技術導入・活用の効果を感じている)

出典:「2025版ものづくり白書」をもとに筆者が作成。

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html

デジタル技術を活用している小規模企業

調査結果からは、中小製造業のデジタル化にはばらつきがあり、特に小規模企業で導入が遅れがちであることが明らかです。しかし、従業員50名以下でも着実に成果を上げている企業があります。

たとえば、東大阪市の近畿工業株式会社は、1980年代にオフコンによる生産管理を開始し、2007年にはロボット化を推進。生み出した時間を人材育成に活用しています。近年では、アイトラッキングによる暗黙知の形式化や、スマートグラスを活用したリモート作業支援など、意欲的な取り組みを続けています(注)。

また、大田区の株式会社上島熱処理工業所では、生産管理や納期管理、設備のリモート制御、技能継承などにデジタル技術を導入。業務の見える化と高効率化を図っています(注)。

これらの事例は、小規模企業におけるデジタル技術活用の好例であり、課題を乗り越えながら高付加価値化を実現している点で参考になります。

(注)機械システム振興協会 2023年度「DX化における地域間連携推進フォーラム」報告書をもとに記載。

経営者の意思決定が成功の鍵に

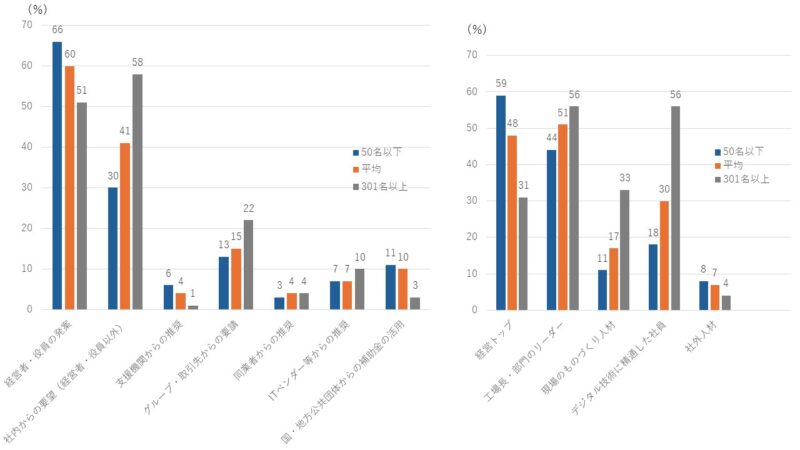

「2025版ものづくり白書」によると、デジタル技術導入のきっかけには企業規模による傾向の違いがあります。従業員50名以下の企業では、「経営者・役員の発案」が最も多く、導入のきっかけの約70%を占めます。これに対し、規模の大きな企業では、「社内からの要望」や「取引先の要請」なども増え、きっかけが多様化しています。

また、導入の先導役にも違いがあります。小規模企業では「経営トップ」が主導するケースが多いのに対し、大企業では現場のリーダーやデジタル技術に明るい社員が中心になる傾向です【図表3参照】。

図表3:デジタル技術の導入・活用を進めたきっかけと先導的役割を果たした人材

デジタル技術の導入・活用を進めたきっかけ

デジタル技術を導入・活用するに当たって 先導的な役割を果たした人材

出典:「2025版ものづくり白書」をもとに筆者が作成。

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/index.html

こうした調査結果から分かるのは、中小製造業のデジタル化においては、経営者の意思決定とリーダーシップが鍵を握るということです。筆者が視察した企業でも、デジタル化に取り組む企業は例外なく経営トップが旗振り役となり、現場改革を推進していました。

さらに、デジタル化によって得られる効果についても注目すべき傾向があります。調査では、導入企業の約90%が「作業負担の軽減」や「品質向上」、「生産体制の安定」といった効果を実感しています。

こうした成果は、現場の効率化にとどまらず、人手不足の緩和や労働時間の短縮、休日の増加など、働き方改革にも波及しています。加えて、社員一人ひとりの力を最大限に引き出すことにもつながり、最終的には企業全体の労働生産性の向上へと結びついています。

つまり、デジタル化は単なるIT導入ではなく、経営戦略の一環です。経営トップが明確なビジョンを持ち、現場との対話を重ねながら着実に改革を進めることが不可欠です。

これまでのコラム

第1回 中小製造業の生産性改革 – デジタル化が切り拓く未来

筆者紹介 片岡 晃(かたおか あきら)氏

片岡 晃 デジタル・クロッシング・ラボ 代表

筆者紹介の詳細は、第1回をご参照ください。