これまでに4,000を超える工場の現場を訪問してきた、中小企業のものづくりのスペシャリストによる連載コラムの第10回(後編)です。本連載では、日本の町工場のものづくりの現場を分かりやすく解説します。

解説は、政策研究大学院大学 名誉教授 橋本 久義 氏です。

©2024 Hisayoshi Hashimoto | All rights reserved.

(本コンテンツの著作権は、橋本 久義 様に帰属いたします。)

【第10回(後編)】母から娘へ、技術と理念を繋ぐ-小松ばね工業(株)

最新鋭機械と古い機械を使い尽くす

2012年前述のとおり、節子社長が会長に、万希子専務が社長に昇任した。

万希子社長は、社長を引き継いだことについて次のように語る。「入社当初は社長になるとは思っていませんでしたから、社長名にプレッシャーを感じました。日本の製造業が今後厳しいのは明らかですから…。でも、弟にインドネシアを任せたので国内を引き継ぐ覚悟を決めました。経営者としては、まだまだ勉強することばかりです。

当社の基本方針は、先代が掲げてきた『お客様第一主義』です。これをまず確実に引き継ぎ、社員にも『小さなばね一つといえども、精密製品の心臓部を形成する大切な部品の一つ』であることを自覚してもらうことが大事だと思っています。」と語る。

先に述べた堅実経営とともに、万希子社長は「お客様に必要とされる」という経営理念もしっかり継承している。理念実現のための社員行動綱領――「強く、明るく、和やかに」は、毎日職場ごとに行なわれる朝礼や昼礼のほか、全社員が集まる時にも唱和している。全員で声を揃えて唱和することで、「ともに仕事をする」基盤がつくられると考えているからだ。ちなみに、万希子社長は製造業の女性経営者の全国組織である「ものづくり なでしこ」の創業メンバーの一人であり、今も活躍している。

「ものづくり なでしこ」http://m-nadeshiko.jp

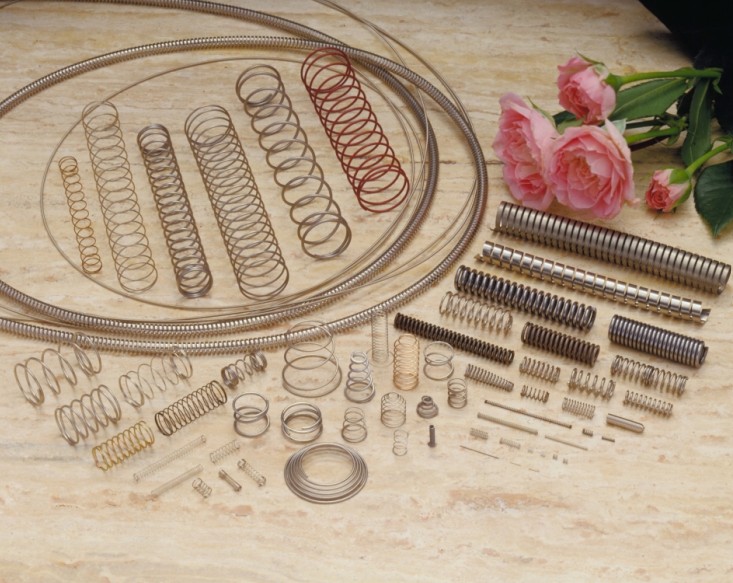

万希子社長の案内で工場を見学してみると、たくさんの機械が並び、次から次へとバネが作られている。バネ材がクルクルと巻かれ、折り曲げられ、加工され、切断され作られてゆく。単純なバネもあるが、上下左右から材料を加工しながら複雑な形状に形作られるバネもあり、多種多様である。

「当社は全て受注生産で、年間約3,000種、10億個のバネを生産しています。工場内には少量から1,000万個単位の注文にも対応できるよう600台近い機械が置いてあります。機械は昔ながらのメカ方式のものから、最新式のNCマシンまであります。古い機械は古い機械なりの良いところもあるので、各種の機械を使いこなして、お客様の要求に応えています。また社内で治工具類、金型を製作しています。これによって、長年の経験に裏打ちされた製造方法の工夫が可能となっています。」と万希子社長は胸をはる。

小松ばねは大田区大森にあり、羽田空港にも都心にも近く、また最先端で頑張っている企業のため見学先にも選ばれやすい。上皇陛下はものづくりの工場現場を見学されるのがお好きだったが、2007年に小松ばねにも行幸された。バネが自動機械で次々に作られていくのを、興味深そうに御覧になっておられたという。

製品の大小や形状の違いにかかわらず、ばねをつくる仕組みは基本的には同じで、①ローラーで線材を送り出し、②ばねの形状に曲げながら巻き、③カットする、である。一旦セットしてしまえば、1つのばねを作るのに1秒もかからないくらいだが、問題は図面どおりの製品にするために機械をどうセットするかだ。ばねは全てが特注品なので、製品ごとにセッティングを変える必要がある。ここが、技術者の腕の見せどころとなる。

ローラーで送り出された線材は、「ワイヤーガイド」という溝を通って「コイリングピン」に突き当たって曲がり、コイル形状になる。したがって、これらばねを形づくるための「ツール」は、ばねの大きさや形に応じた、オリジナルのものが必要になる。

「今までに十万種類以上のばねを作りました。当社のデータファイリング・ルームには、その全てのばねの設計図が保存されていて、それを作るためのデータがすべて記録されています」と万希子社長。

需要側の技術が進歩するから、小松ばね工業(株)への要求もどんどん過酷なものになってくる。細い血管の中に治療器具を送り込むための自在に曲げられるガイド用のバネ状のパイプのような注文もある。

ばねが支える多様な産業

同社は現在、約300社を上回る企業から受注を受けており「無理な駆け込み注文もあるが、我が社の職人技があってはじめて納期厳守が可能になっています」と万希子社長。

万希子社長の魅力もあって、各業界を支える縁の下の力持ちとして重宝されている。

これらのばねは、自動車用部品・オートバイ部品、スイッチやコネクタ、家電などの電気機器部品、携帯電話などの通信機器、時計・カメラなどのほか、電子・半導体機器の検査装置の検査針や胃カメラのファイバースコープの中にも使用されている。2007年頃まで注文が多かったのは、携帯電話のSDカードの出し入れ部に使われる微小なばね。

近年、受注が増えているのが医療分野である。内視鏡用コイルばねをはじめ、血管内治療(カテーテル治療)に用いられるガイドワイヤー用の超精密ばねも製造している。

医療分野で使われるばねは、線径0.03ミリ、外径0.3ミリというような製品になる。血管内を通るカテーテルのガイドとして使われる。このようなバネを受注した当時、世の中にはそんなに極小のばねをつくる機械は存在しなかった。そこで、小松ばね工業(株)の技術者は、既存の機械が安定して、超精密ばねを製造できるように技術を追求したのである。例えば、線径0.03ミリのばねを作るためには、線材が通るワイヤーガイドの溝も0.03ミリにしなければならない。顕微鏡を使って0.03ミリの溝を手作業で掘る――まさに職人技の世界である。

「ばねには、あらゆる分野で可能性があります。一般に思い浮かべられる螺旋形のコイルばねにも、“押しばね” “引きばね” “ねじりばね”など何種類もありますし、コイル状に巻かずに線材を様々な形に成型加工して圧力を吸収する”線細工ばね”もあります。ひと口にばねといっても、製品や用途によって求められる応力や形状が違うため多種多様であり、用途の数だけばねの数があるといっても過言ではありません。」こうした熟練の技術は、ベテランから若手へと代々受け継がれてきた。84年間積み上げられてきた技術の総和が、現在の小松ばね工業を支えている。その確かな技術と妥協のないものづくりの姿勢が評価され、大田区の「優工場」に認定。2006年には、中小企業庁によって選ばれる「第一回 元気なモノ作り中小企業300社」に入選を果たした。

小松ばねの強みは職人の技

小松ばね工業の強みはと聞くと「私はバネ製造をできません。時代が進み設備は発達しますが、機械を動かすのは技術者、職人です。当社には創業当初からのアナログなメカ機械がまだ活躍しています。この機械を使いこなすと着想力、思考力、正確性、感受性が育まれていきます。これは最新鋭の機械を動かす時に大いに役立つと思っております。」と技術者への信頼も厚い。

「何かを劇的に変えるのではなく、まずはこれまで続いてきた良い面を着実に育てていきたいと考えています。役職の数や登用方法も、いたずらに社員の競争心をあおるような仕組みや制度をできるだけつくらないようにしています。社員もどちらかというと、自分の仕事をどれだけ深めていけるかという方に関心を持つ人が多いですね。当社の仕事は、そういう人にはぴったりなので、社員の定着率は高いのです。私は朝は六時半過ぎには出社し、業務をこなしつつ、何かトラブルはないか、社員の様子はどうかといったことに気を配っています。」と万希子社長の目は温かい。

会社概要

小松ばね工業株式会社

(https://www.komatsubane.com/)

本社:東京都大田区大森南5丁目3番18号

電話:03-3743-0231

従業員:80名

製造品目:あらゆる分野で使用される精密線ばね:コイルばね(圧縮、引張)、トーションばね、ワイヤフォーミング加工

これまでのコラム

第1回 日本の町工場は人材育成工場

第2回 継ぐ者、継がれる者

第3回 会社を成長に導く社長の共通項とは

第4回 伸びる会社の社長は他人の能力を正しく評価し、活用できる

第5回 たった一人の板金工場から、革新的なアイディアと技術力で急成長を遂げ、その後、ものづくりベンチャーの援助に汗を流し続ける町工場の社長=浜野慶一さん

第6回 発明王 竹内宏さん

第7回 水馬鹿になって安心な水つくりに取り組む 桑原克己さん

第8回 大森界隈の名物会社 金森茂さん

第9回 夢を描き、進化させる 田中聡一さん

第10回(前編) 母から娘へ、技術と理念を繋ぐ-小松ばね工業(株)

筆者紹介 橋本 久義(はしもと ひさよし)

政策研究大学院大学 名誉教授