中小製造業における技術・技能の見える化による技術伝承に向けた戦略策定

委託先:一般財団法人ニューメディア開発協会

目次

1.事業概要

国内生産人口の減少やデジタル技術の進展、激しいグローバル競争により、国内の製造業はさらなる生産性向上を迫られているが、ものづくりの現場においては、生産性向上を阻む多くの課題を抱えている。特に、事業継続・拡大を願う中小製造業にとっては、熟練技術者が持つ長年の経験に基づいた作業知識・技術を引き継ぐ「技術伝承」が喫緊の課題となっている。

本事業では、中小金属加工業を中心に、構造化手法による技術・技能の見える化に向けた実証を行い、金属加工業地域における産学官連携スキームと連携した本手法の共有と展開に向けた戦略を策定した。

2.事業の目的

2-1.本テーマの背景・必要性

主に金属部品や製品の加工・製造を目的とした金属加工業界は、独自の製造技術を持つ優れた企業が多く存在しており、金属の切削や曲げ、加工、表面処理などには高度な技術力が求められているため、他の製造業に比べ、熟練した技術者が多い状況にある。一方で、熟練技術者の高齢化が進み、現場で安定的に高品質な技術を維持するためには、卓越した技術を有する高齢技術者から若手への「技術伝承」が急務となっている。

2-2.社会導入・事業化を狙う対象領域

秋田県本荘由利地域は、電子部品の需要拡大に対応するための中小金属加工業が集積しており、公設試である本荘由利産学振興財団、秋田県産業技術センターを中心とした産学官の連携スキームによる共同研究及びセミナー等を通じて地域産業の技術や経営の高度化、新技術・新産業の創出を推進している。本事業では、本産学官連携スキームの事業協力によって、技術・技能の見える化に向けた調査・分析及び構造化手法の有効性の検証を進め、本手法の共有・展開に向けた戦略を策定する。

2-3.イノベーションの目指す姿

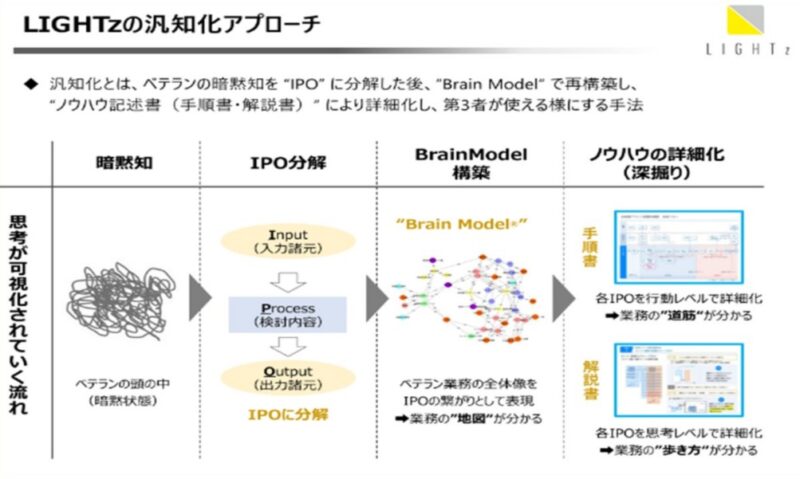

本戦略策定では、ベテランの経験に裏打ちされた思考プロセスに着目し、認知⇒判断⇒行動に至るプロセス/ルールを可視化し、構造化する手法(複雑な熟達者の思考を可視化・データ化)を用いて、熟達者の知見を視覚化していく。視覚化は、認知⇒判断⇒行動 に至るプロセス / ルールを『Brain Model』という形で可視化・構造化する『汎知化』(㈱LIGHTz社が開発した構造化手法であり、Input(入力諸元)及びOutput(出力諸元)の整理によってBrain Modelを構築し、Process(検討内容)を見える化する手法)をベースに技術の見える化の検証を行った。

中小金属加工業における熟達者の思考を可視化する一つの手段として「汎知化」を検討した結果、ベテラン技術者の思考の見える化に対する有効性は認められた。一方で、中小製造業においては、「汎知化」は、その対応に労力がかかり過ぎることが課題としてあがり、新たな構造化手法の検討を行うとともに、その有効性の検証及び加工ノウハウの資産化と活用を可能とする仕組み作りに向けた戦略を策定した。

3.事業の内容(実施事項)

3-1.市場・ユーザのニーズ・評価を捉えるための実施事項

(1) 中小金属加工業における技術・技能の見える化に向けた構造化手法の検討

(2) 従業員数 100人前後の企業規模、あるいは地域中核企業として高い付加価値を創出し、事業展開を行っている中小製造業を中心に、対象企業の集積地域における課題とニーズの分析を踏まえた技術・技能の見える化の実証

(3) 本手法の有効性に関する実証結果について、実証企業、自治体、関係支援機関等に対して共有を行うとともに、これらの実証結果に基づく企業における業務課題の解決に向けたノウハウの整理

3-2.技術的な課題、機械システム構成・開発上の課題への対応、目標達成のための実施事項

(1)暗黙知状態にある熟達者の技術・技能の可視化に向けたニーズ調査・分析及び熟達者の複雑な思考の可視化の必要性と有効性についての検証

(2)公的機関と連携した技術・技能の見える化に向けた支援スキームについての検討

(3)熟練者のノウハウを効率的に習得するための教育システムについての検討

(備考)暗黙知とは、熟練者のノウハウや経験に基づく知識であり、人々の行動や判断に内在し、言葉で簡単に伝えることが難しく、マニュアル化が困難な知識をいう。

3-3.社会導入・事業化に向けた実施事項

(1)熟達者の複雑な思考の可視化の必要性と有効性における検証結果に基づく、構造化手法の共有と展開

(2)上記(1)と連動した導入・展開戦略の検討

(3)他の中小金属加工業における導入・推進に向けた戦略の策定

4.主要成果

4-1.市場・ユーザのニーズ・評価

丸大機工㈱、㈱三栄機械及び秋田県由利本荘市、にかほ市地域を中心に中小金属加工業へのニーズ調査を通じて、人手不足、属人化を背景として、技術伝承を課題として捉えている中小製造業(金属加工)が多いことが判明した。特に中小金属加工業においては、一人親方のような仕事のやり方になりがちであるため、業界特性として属人化度合いがより深刻であることが分かった。また、業務フローも文書化できていない企業が多く、熟練技術者のノウハウの見える化(ドキュメント化等)が大きな課題となっている現状が把握できた。

なお、既存技術に対しては、ゼロベースではなく、製造業において実績の多い、株式会社LIGHTzの技術・技能の構造化手法「汎知化」をベースとした点において優位性があると考えている。

4-2.技術的な課題、機械システム構成・開発上の課題及び達成目標に対して得られた成果

2社の実証企業(丸大機工㈱、㈱三栄機械)において、技術・技能の見える化を簡易的に行うことができる手法「汎知化」の有効性検証を行った。その結果、ベテラン技術者の思考の見える化に対する有効性は認められた一方で、大企業を対象とした「汎知化」は、中小製造業においては、その対応に労力がかかりすぎることが課題として挙がった。

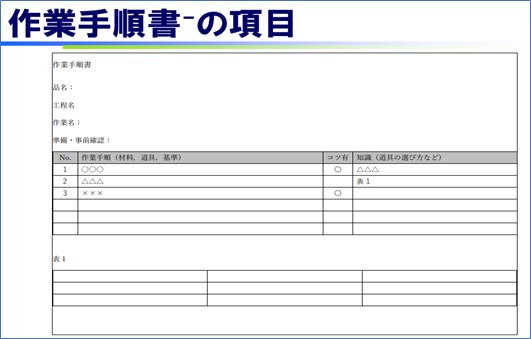

この検証結果を踏まえて、新たな構造化手法を検討するために、技術・技能ワーキンググループにおけるタスクフォースを立ち上げ、作業の流れと、ベテラン技術者の「コツ」を見える化するため、「作業手順書」および「コツ」を記載するためのテンプレートを使った「新構造化手法」を考案した。

「新構造化手法」について、地場の中小企業2社(㈱平沢機関修理工場、㈲ステップミル)へ有効性検証を行った結果、有効であるとの回答が得られた。また、経営者からは、考え方の標準化、ミス防止、共有・成長の場づくりへの期待感も示された。一方で、本作業の継続には、第三者のサポートが必要なことが課題であると認識された。

この新構造化手法の検証結果に基づき、テンプレートの見直し及び運用プロセスの検討を行った。

4-3.社会導入・事業化に向けた課題へのアプローチ、普及戦略

今後の中小製造業における社会導入・事業化、普及戦略は、「部分最適から始めて全体最適」及び「カスタマイズ化」がポイントとなる。経営資源(ヒト・モノ・カネ・インフレ・ブランド)が絶対的かつ恒常的に不足状態にある中小企業の場合、部分最適から進めていき、部分最適を積み上げることで、全体最適に向かっていくことが理想である。また、事業内容やビジネスモデル(生産方式ならば少品種大量生産の量産型、多品種少量生産の非量産型、研究開発型など)、企業規模、組織(全社レベルとしての組織体制など、従業員個人レベルのデジタル技術に対する能力やリテラシー)などが異なることから、「カスタマイズ化」は必要となっている。

このため、新構造化手法の中小製造業の各社における導入のステップを考える際には、中小企業の競争力の源泉である技術やノウハウが、意図せず社外に共有・流出することがないような仕組みを構築する必要があり、この点に十分留意して、各社がこの新構造化手法を利用して自社の技術やノウハウを可視化していく中で、どこまで社外に対して共通利用できるのかを考慮した上で、展開のパターンを考えることが肝要である。こうした観点から、「企業主体で行う取組」と「推進母体による取組」の2つのパターンに分けて、導入・展開のシナリオを想定する。

「企業主体で行う取組」は、ものづくり中小企業が、自社におけるカスタマイズ化に向けた要因や要件に合わせて、新構造化手法の適用と活用を行っていく形態である。

「推進母体による取組」は、カスタマイズ化の前段階として、公設試や産業支援機関が主体となって、カスタマイズ化が容易に進むように関係各方面の協力を得て、中小企業向けの推進母体を構築し、その上で個別企業を支援する方法である。推進母体は、地域の中小企業の技術やノウハウをその参加メンバーの中で、どこまで共通化して共有するのか明確なルールを合意する必要があるため、セキュリティ対策も含めた技術やノウハウの流出のリスクをどのように回避できるのかという課題に対して、参加企業が互いに牽制しないよう、企業が持っているノウハウを出し合える活動と企業独自の技術の担保に向けたルール作りへの取組が必要となる。

5.今後の展開(活動予定)

5-1.狙う市場、経済性、普及に至るための環境整備

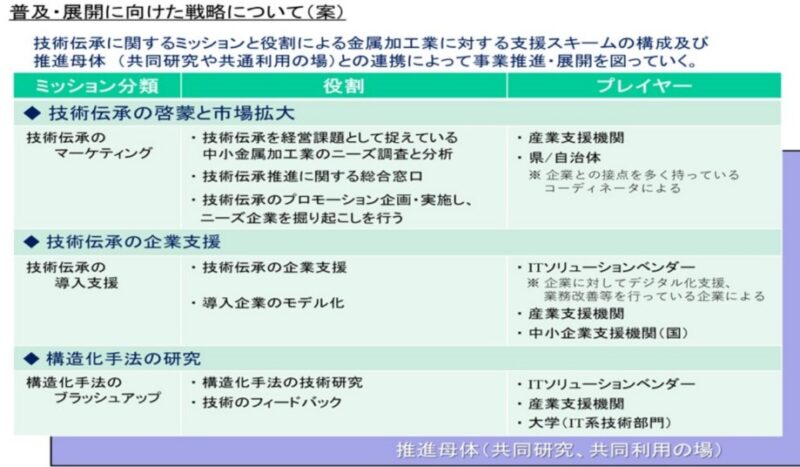

技術伝承における普及・展開に向けては、技術伝承における専門組織がない現状を踏まえて、下記の3つのミッション・役割にて段階的に推進する。

① 技術伝承の啓蒙と市場拡大 ⇒ 技術伝承に取り組む企業の顕在化と発掘

② 技術伝承の企業支援 ⇒ 技術伝承の企業支援と導入企業のモデル化

③ 構造化手法の研究 ⇒ 構造化手法の技術研究とブラッシュアップ

そのために、これらのミッション・役割を明確にし、それぞれのプレイヤー(候補)との意見調整を含めた事業スキームの検討を行う。また、企業同士の技術研究や相互連携を行う産学官連携による産業活性化のための地域で活動している団体・組織を候補とする推進母体を選定し、当該組織との連携によって技術伝承の推進活動を推進する。なお、推進母体においては、実証企業同士の連携・研鑽を進めるとともに、企業独自の技術の担保に向けたルール作りも行う。

5-2.社会導入に向けた活動予定

1.地域展開Ⅰ(初年度)

(1)秋田県地域(本荘・由利地域)を中心に、前述の役割・ミッションを踏まえた技術伝承を推進(啓蒙と対象市場、導入支援、構造化手法研究)するとともに、前述の推進母体と連携した地域ネットワーク作りを進める。

※ 技術伝承に取り組む企業の発掘

(2)実証企業4社における技術伝承に関する継続フォロー

※ 上記の地域ネットワークと連携した導入推進

(3)国あるいは関係する中小企業支援関係の行政法人との連携対応

(4)実証企業の推進状況を踏まえた構造化手法のブラッシュアップ

※ 技術研究と導入企業に向けた情報共有とフィードバック

2.地域展開Ⅱ(2年目以降)

(1)地域展開Ⅰにおける導入企業の事例化と導入モデル化による成果発信

※ 研究会及びセミナー等の実行(リアル/オンライン)

(2)技術伝承における他地域展開に向けた推進スキームの形成

※ 他地域における展開対応(地域ネットワークとの連携)

(3)国あるいは関係する中小企業支援関係の行政法人との連携対応(継続)

(4)実証企業の推進状況を踏まえた構造化手法のブラッシュアップ(継続)

※ 技術研究と導入企業に向けた情報共有とフィードバック

3.広域展開(3年目以降)

(1)地域展開の事例化と導入モデル化による成果発信

※ 研究会及びセミナー等の実行(リアル/オンライン)

(2)技術伝承における広域展開に向けた推進スキームの形成

※ 他地域における展開対応(地域ネットワークとの連携)

(3)国あるいは関係する中小企業支援関係の行政法人との連携対応(継続)

(4)実証企業の推進状況を踏まえた構造化手法のブラッシュアップ(継続)

※ 技術研究と導入企業に向けた情報共有とフィードバック

6.お問い合わせ先

イノベーション戦略策定事業全般:(一財)機械システム振興協会

本事業の詳細:(一財)ニューメディア開発協会

URL:https://www2.nmda.or.jp

本報告書の提供を希望される方は、本サイトの【CONTACT】ページの登録サイトからお申し込みください。なお、有料でのご提供となりますので、詳細は【情報提供】の記載をあらかじめご確認ください。